連載11回<もう一つの「発達のなかの煌(きら)めき」>(解説版)

第11回 「9歳の発達の節」へ向かう

はじめに

連載第10回と第11回では、「3次元形成期」(障害のない場合の5歳後半~6歳)で誕生する「生後第3の新しい発達の力」、および「9歳の節」にあたる「1次変換可逆操作期」について説明しました。一方、「7歳の節」にあたる「3次元可逆操作期」については、発達の重要な転換点である「3次元形成期」に力点をおいたために、説明を行ないませんでした。「3次元可逆操作」を含む「3次元の世界」を詳しく学ぶには、『新版 教育と保育のための発達診断 上』(以下では『上巻』)の「Ⅲ 第4章 7歳の発達の質的転換期と発達保障」、『新版 教育と保育のための発達診断 下』(以下では『下巻』)の「第7章 7~9歳の発達と発達診断」をお読みいただきたいと思います。

今回の「もう一つ」では、「3次元形成」からの発展としての「3次元可逆操作」の特徴、それが「9歳の節」へ向けて展開するようすについて、以下のテーマで解説します。

・他者視点の獲得

・現象(みかけ)の奥にある本質をとらえる力

・「ちがうけど同じ」の基礎にある「保存」の思考

・概念の階層関係の理解

「3次元可逆操作」への発展 ― 3枚の写真から

① 他者視点の獲得

連載第10回の「人物の3方向からの描画」課題、第11回の「相手の左右の手の弁別」課題、そして「もう一つ」第9回の「道順描画」課題に取り組む子どもの写真をご覧ください。「生後第3の新しい発達の力」を誕生させようとする子どもの心のなかの取り組み(内的作業)が、いかにエネルギーを必要としているか、だからこそそれが「発達のなかの煌めき」の如く、新しい力に満ちていることを実感していただけるでしょう。

連載第10回(1月号)では、「人物の3方向からの描画」課題(『下巻』157~159ページ)を用いて、「生後第3の新しい発達の力」を次のように説明しました。

自分の「前向き」「横向き」「後ろ向き」の絵を描いてもらうのですが、三次元形成の力がうまれてくると、「横向き」では目を一つにしたり、髪を片方だけにしたり、「後ろ向き」では顔のなかに目鼻を描きこまなかったり、黒塗りにしたりと、それぞれに工夫しながら「前向き」とは異なる絵を描くようになります。

なぜ、このような絵が描けるようになるのでしょうか。もちろん「前」「横」「後ろ」といった空間の理解や表現が進むということもあるのですが、「自分を横(後ろ)から見たらどう見えるのかな」と、自分のなかで視点を変えることができてくるからでしょう。この力は、相手から見たらどう見えるのかといった他者視点の獲得とも深く結びついています。この他者視点の獲得は、「ちがうけど同じ」という転倒を伴う共感の過程をくぐることによって、現象(みかけ)の奥にある本質をとらえる力につながっていきます(ゴチックは大切にしたい概念を示しています)。

実は、ここでいう「他者視点の獲得」や自分と他者は「『ちがうけど同じ』という転倒を伴う共感」は、子どもにとって簡単なことではありません。「ちがう」ことはわかっているのだけれど、どうちがうかがイメージできないので、子どもは、写真のように頭を抱えたり、宙を仰いだり、手指で仕草をしながら、発達の課題に取り組もうとします。その姿は、まさに「新しい発達の力」の生みの苦しみのなかにあるようです。

子どもが後ろや横をイメージすることができないで苦しんでいるときに、検査者である私たちは、「見えないからむずかしいよね。いっしょに考えてみようか。私の後ろはどうなってる?」などと自分の姿を見せたりします。すると子どもは、何かに気づいたように「(後ろは)なんにもあらへん。毛だけやな」「(横は)目(耳)が一つしか見えへん」などと言いながら鉛筆を動かし始めます。他者の「後ろ」や「横」は自分のとは「ちがうけど同じ」という理解にはまだ至っていませんが、「前」とはちがう「後ろ」や「横」の手がかりをつかんで、自分なりに表現しようとするのです。

この課題だけではなく、「他者視点の獲得」の入り口では、他者はどう見るのか、どう感じるのか、どう考えるのかの「手がかり」を、いかに組織するかが問われています。しかしもっと大切なことは、「生みの苦しみ」を味わいながら、子どもが自らつかみ取っていくのが「新しい発達の力」だということです。ここで、「生みの苦しみ」に出会わずに、あるいは「生みの苦しみ」に共感されずに、答えだけを知っていくようなことになるなら、次の発達の質的転換をつくりだすような内的エネルギーは薄っぺらいものになりはしないでしょうか。

「人物の3方向からの描画」の、これ以後の変化について補足しておきます。「3次元可逆操作期」になると、「ちがうけれど同じ」が確かにわかって、手がかりを必要とせずに、「横は目も耳も、手も足も、全部一つしか見えへん」と言いながら、描けるようになっていきます。しかも、手の指は5本であること、自分には好みの髪形や衣服があることなど、自分の知っている「自分」を表現しようとします。それが、「9歳の節」である「1次変換可逆操作期」に向かっていくと、身体の全体と部分の大きさのバランスや、「前」「後ろ」「横」の身体部位の相互の位置関係を意識して、見た通りの客観的な「自分」を描こうとするようになっていくのです。異なった方向からの描画ですが、多面から同一の人間を描いているのであり、表現には「統一性」がないといけないことを認識するようになっていくのです。

以上は「人物の3方向からの描画」課題の説明ですが、読者の皆さんは、ここから想像力をたくましくしていただいて、子どもやなかまが、さまざまな生活場面で、「自分のなかで視点を変える」ことや「相手から見たらどう見えるのか、相手はどう感じるのか」がわからないで、頭を抱えている姿はないかと考えてみてください。学習した発達の事実が、子どもやなかまの日常の姿のなかで、どのように現れているかに視野を広げることによって、発達はしだいに生きた認識になっていくものです。

たとえば、「他者視点の獲得」の芽生えの段階では、自分の思いや考えが優ってしまうことも多々あります。連載第11回のケイタさんも、リレーのチームリーダーになってから、ただ「勝ちたい」思いが先行して、バトンタッチを失敗した友だちを「あほ、ぼけ」と罵倒してしまうのでした。そのことで、クラスの仲間との心理的距離は、さらに広がってしまいます。でもケイタさんは、別のチームの友だちが、「失敗しても、ドンマイとリーダーに言ってもらってうれしかった」と発言しているのを聞いて、気づきつつあった「このままの自分ではいけない」ことと向きあい始めます。そして、「友だちに喜んでもらえる自分になりたい」とねがうようになりました。ケイタさんは、「自分」のあり方の「手がかり」となるモデルを、仲間のなかで探していたのです。

小学校教育への「円滑な接続」のためにという「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」(保育所保育指針、幼稚園教育要領等)では、たとえば「協同性」は、「友達と関わる中で、互いの思いや考えなどを共有し、共通の目的の実現に向けて、考えたり、工夫したり、協力したりし、充実感をもってやり遂げるようになる」と説明されています。文字通りの「育ってほしい姿」として否定するものではありませんが、この「姿」が育ち始めるときにはまだ自分の「思い」が強く、友だちの思いや考えなどに「想い」が及ばず、悔しさや情けなさを味わうものです。そのたくさんの「まだ育っていない姿」があるからこそ、頭を抱え、宙を仰ぎながら、子どもは自分の視点を他者に転じることの大切さに気づき、「協同性」の基礎になる力を発達させていくのです。いっけん「負の姿」を、大切な発達のきっかけととらえる発達観を、私たちは大切にしてきました。『保育所保育指針解説』などが、そういったことに留意していないこととは対照的と言ってもよいでしょう。

② 現象(みかけ)の奥にある本質をとらえる力

連載第11回(2月号)では、「相手の左右の手の弁別」課題(『下巻』154~155ページ)を用いて次のように説明しました。

自分の左右がわかってきた子に対し、互いの両手を突きあわせるようにして、向かいあう相手(検査者)の左右を尋ねます。「先生の右手はどっち?」に対し、最初は、自分の右手と同方向(左手)を答えるでしょう。それが、「生後第三の新しい発達の力」が生まれてくる五歳半ばになると、自分の右手とは反対側が相手の右手であることを直感的に理解し始めます。しかし、「どうしてそう思ったの?」と聞かれると答えは動揺しがちです。それが、第三段階である七歳頃(三次元可逆操作期)になると、「向きが反対やし」等と理由もきちんと説明して揺るがない答えをするようになります。

「3次元形成期」では、自分と他者は「ちがう」ということに気づき、その気づきが「直感的」とも言える相手の左右の理解につながっていきます。このときも、連載第11回の写真のように自分の両手を机上に出して、向きあう相手の両手と何度も見比べながら、「向きあう相手は左右が反対」という事実を、自分でつかみ取ろうとするのです。そして、どの人もその人のなかにある基軸によって左右は決まっていくのだという、いわば共通性を取り出せるのが「7歳の節」つまり「3次元可逆操作期」です。

「可逆操作」とは「往き‐戻り」のある逆操作が発達のさまざまな能力やその連関(つながりあい)において可能になることです。たとえば「左右の弁別」では、「中心」である基軸を据えて、「左ではない右」「右ではない左」を区別しつつ、「中心」「右」「左」の3つを確定していきます。さらに自分と他者の関係にあっても、他者に視点を移して相手の左右を弁別し、さらに相手から見て自分の左右を弁別できるという自由な逆操作を獲得していきます。その操作が確かであることは、「向きが反対やし」と理由が言えることなどに表れます。

可逆操作は、外界に働きかけ、それを取り込んで運動や認識を高めていくだけではなく、自分と他者、自分と「社会」との関係でも発揮できるようになっていきます。可逆操作によって、長い時間をかけて視座を他者に対して移していき、相手の思考、感情、その背景にある生活を認識し、対話や共感ができるようになります。そして、自分のことを反省的に理解し、修正できるようになっていくのです。そういった他者との交流や共同のなかで、自己中心性や自意識過剰な心理を、自身との葛藤を一つひとつ踏み越えながら脱却していくことができます。

先に述べたように、このことが「左右の弁別」にとどまらず、「他者視点の獲得」として、日常のどんなところで発揮されているかを想像していくことが大切です。たとえば、連載第11回と「もう一つ」第10回では、「導き、導かれる関係」によって、「自分のうれしいことは、友だちもうれしいだろう」と共通の感情世界への深まりをもった人間理解がなされていくことを述べました。

その基礎を築く発達段階(「2次元可逆操作期」)にあったのが、連載第1回、第2回に登場したリョウちゃんです。リョウちゃんは、医療的ケアを必要とする重症児のクラスに毎日出かけるようになりました。障害の重い子どもの手に優しく触れたことが、その交流の始まりでした。重い障害をもっている子どもたちがリョウちゃんのことを毎朝待ってくれている、そう考えるのは思い込みかも知れません。しかし、日々の交流がつづいている事実のなかに、通いあう感情世界があることを否定することはできないでしょう。リョウちゃんは、この朝の交流によって心が癒されて、その日のためのエネルギーを得ているようでした。「他者視点の獲得」や人としての共通性を認識し感じ取ることは、長い発達の道すじのなかでの交流、共感、共同のうえに花開いていくのです。

③ 「ちがうけど同じ」の基礎にある「保存」の思考

「ちがうけど同じ」という認識の基礎にある「保存」の思考について補足します。

「3次元形成期」では、子どもは直感的に「ちがい」や「同じ」を理解するのですが、「3次元可逆操作期」になると、ものごとのなかにある本質や法則を見出すことができるようになり、それを言葉で説明するようになります。

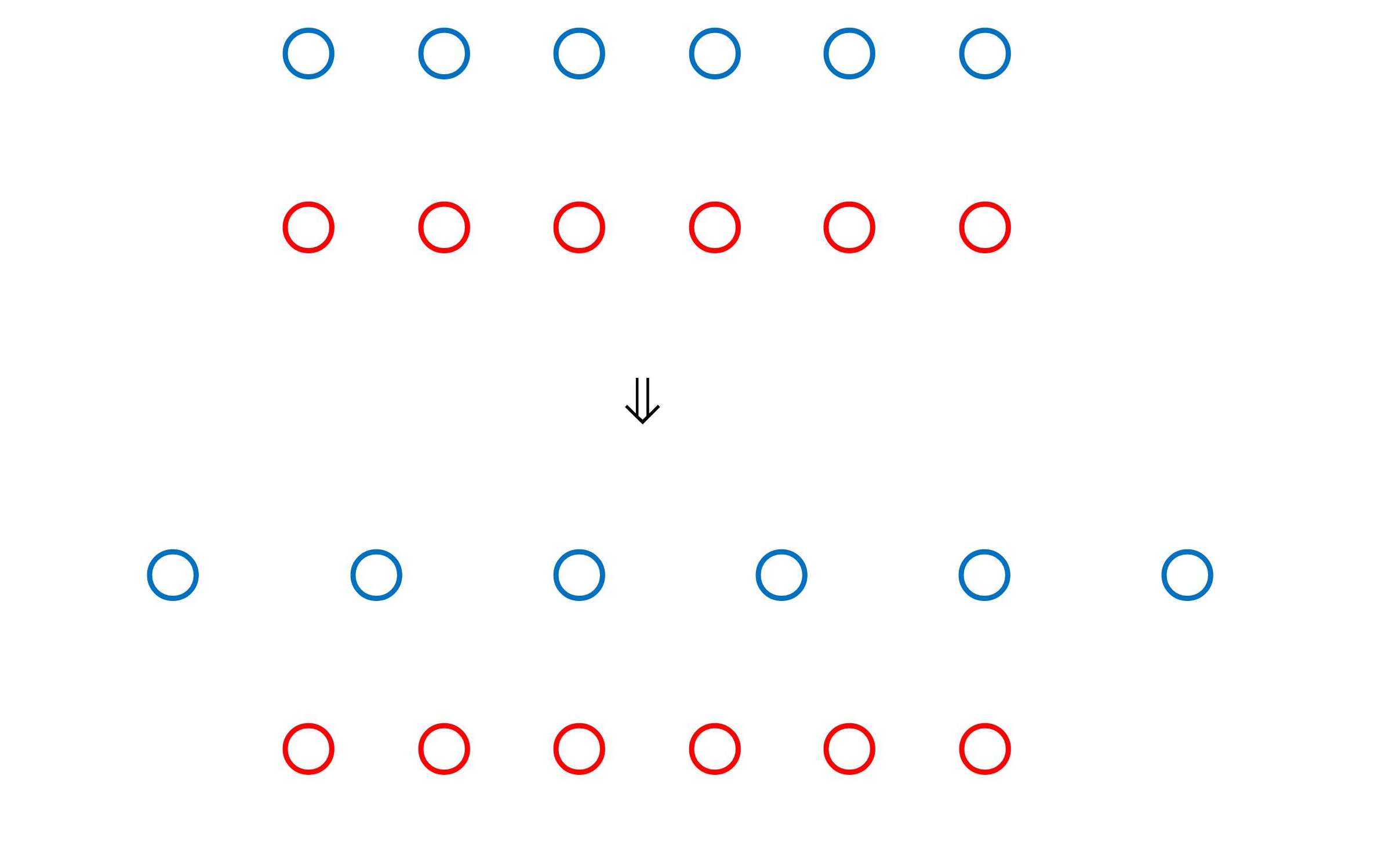

発達心理学者ピアジェの「数の保存」に関する実験があります。6個の青い「おはじき」と同数の赤い「おはじき」を、両端をそろえて平行にならべて子どもに見せます。その後、青いおはじきの間隔を広げて列を長くして見せてから、「どちらがたくさんありますか」と尋ねます。

5歳頃の子どもは、列の長さやおはじきの間隔の詰まり具合という「みかけ」に影響されて、「青」あるいは「赤」と答えます。理由を尋ねると、「長いから」「広くなったから」「たくさんある」などと言います。7歳頃になると、「どちらも同じ」と答えるようになります。その理由は「足しても引いてもいないから」(同一性)、「元に戻したら同じになる」(可逆性)、「長くなったけど、すき間があるから」(相補性)などと自分の観察によって、自分なりに説明できるようになります。「みかけ」は変わっても数は変わらないことを論理的に理解できるので、これを「保存」の思考と言います。「足す‐引く」「広げる‐狭める」というような具体的で可逆的な操作を通じて、数や量がどうなっていくかの思考が獲得されていきます。

このような「保存」の思考は、7歳で突然のようにできるのではありません。まだ保存の思考が獲得されていなくても、「なんか変だぞ」とこの問いのカラクリに気づき始めるときがあります。長くなった青いおはじきの列を、子ども自身で元の間隔に戻してみると同じ長さになりました。元のように間隔を広げてみると、列は長くなりました。そういった試みや具体的な操作を通して、そこにある「同一性」「可逆性」「相補性」などの法則性に「気づく」ことが大切なのです。時間をかけ、なんどもやってみて、自分自身の「気づき」によって歩みだすことができるようになっていきます。しかも、説明の仕方が「自分なり」のものであるように、一人ひとり違う感じ方と考え方があります。その違いを集団のなかで語りあい、わかりあい、「手がかり」としていくことが大切です。

こういった思考の発達は、生活のなかでいろいろな素材に出会い、はたらきかけることによって、感じたり、考えたり、工夫したり、仲間とそれを共有しあってきた経験が基礎になっています。心理学の実験素材として等質性のある「おはじき」は有効ですが、この「保存」の思考が可能になっていくには、むしろ変化、変動のある素材にはたらきかけて、さまざまな驚きや発見を経験していくことに意味がありそうです。

つゆ草の色水は、たくさん花を集めた方が濃くなること、花を投じる水の量によって色の濃さが変わることを、子どもは経験によって知っていきます。農村で育った私には、北風にうつむきながら祖母と麦踏みをした記憶が残ります。「カニのよこ歩き」で、同じ畝の長さを踏んでも、踏み方のていねいさによって密度が異なることに気づくのは、ずいぶん大きくなってからでした。そこには、「保存」の思考の基礎になる経験があります。

ただ、こういった経験のなかで発達するのは、「保存」の思考だけではないことを、私たちは大切にしたいと考えています。たとえば、つゆ草の色水のような自然の創り出す色彩の変化の繊細さと透明感、密度高く踏まれた麦のもつ復元の力強さを、自分自身の感覚と感性によって理解していったことも、何かを残してくれたように思うのです。他者、仲間とともに、自然や、人間の創り出す文化に出会い、はたらきかけることの大切さについては、連載第Ⅱ部「発達的共感が創り出す実践」で述べたいと思います。

「9歳の節」―「1次変換可逆操作」へ

先の連載第11回(2月号)からの引用には、次がつづきます。

このように、みかけ(現象)の違いに迷わされずに、その奥にある共通性を取り出せるようになることが、上位概念の獲得に代表されるような「九歳の節」につながっていくのです。バス、船、バイク等々を個別具体的に理解していた段階から、「九歳の節」を迎えると、「人を乗せて運ぶもの」として「のりもの」という本質を抽出できるようになります。これが、抽象的・論理的な理解の基盤になります。

「9歳の節」は、障害がない場合には、文字通り小学校の中学年に対応する大きな発達の質的転換期です。田中昌人さんの「可逆操作の高次化における階層‐段階理論」では、「1次変換可逆操作」の獲得期であり、「変換可逆操作の階層」への飛躍のときです。読者の皆さんは、こういった「変換」などの概念の難解性にすでに辟易されているかもしれません。これまでも述べてきたように、「その言葉に大切な意味が込められていることから気持ちを背けず、まず概念のむずかしさは横において、具体的な子どもの姿から理解する」という姿勢でおつきあいください。

さて、「9歳の節」は、「9、10歳の節」「10歳の節」、あるいは「節」ではなくて「壁」と言われることもあります。その名称を用いる論者によって、「節」や「壁」の特徴の取り出し方は、少しずつ異なります。そのことについては、『障害者問題研究』第48巻2号(2020)「『9歳の節』と発達保障」をお読みいただければ幸いです。

「9歳の壁」は1960年代に、聴覚障害教育のなかで仮説され実践によって深められてきたこと、障害のない子どもたちにおいても、学力と人格の形成上の課題が顕在化しやすい時期として注目されるようになったことは、ここでも共有しておきたいと思います。

概念の階層関係の理解

『下巻』の174~175ページで楠凡之さんが「目に見えない関係を理解して『変換』していく力の獲得」を解説されています。そのなかで、「9歳の節」の特徴として、「概念の階層関係を理解し、上位概念と下位概念のどちらからどちらへも置き換える(変換する‐白石註)ことができる力が生まれてくる」時期として説明しています。

知能検査「WISC‐Ⅳ」のなかにある「類似」課題では、「ピアノとギターはどんなところが似ていますか」「クレヨンと鉛筆はどんなところが似ていますか」などと問います。「楽器」「書くもの、筆記用具」などと答えるのが、上位概念の形成される「9歳の節」の時期です。その逆の問い、「楽器の名前を言ってください」に、たくさんの楽器を挙げることも可能になります。そこには、上位概念から下位概念という「逆」も成立しているのです。

楠さんも紹介されている脇中起余子さんの研究(2009)では、小学校2、3年生と小学校4、5年生の間に、絵カードの分類方法の質的差異が認められるとのことです。つまり、小学校2、3年生では、「金魚→魚」「鳩→鳥」というように、それぞれのカードについて下位概念から上位概念へ一対一対応で分類していくのに対して、小学校4、5年生ではあらかじめカード全体を見渡して、「動物になるのはこれとこれ」というように、上位概念から出発する分類を行なえるようになります。

ここには、「9歳の節」つまり「1次変換可逆操作期」の形成期において、下位概念から上位概念への思考を豊かに拡げている子どもの姿と、その過程を跳躍台にして、全体を見渡してそこにある共通性を取り出して分類する方略が成立してくる過程を見出すことができるでしょう。この「思考の方略」については、次回の「もう一つ」第12回で解説する予定です。

連載第11回では、(抽象的・論理的な理解の基盤になるのは)「外からの教え込みによってではなく、子ども自身が主体的に外界に働きかけていくこと、多様な人とのかかわりのなかでつかみとっていくこと、それが互いを大切にしあう人格発達につながること」を述べました。そのことの大切さを、実践によって確かめあいたいと私たちは思っています。

次回の「もう一つ」では、ひきつづき「9歳の節」について解説する予定です。そして「第Ⅰ部」の締めくくりとして、連載第1回の「卒業生からの手紙」について、振り返ってみたいと思っています。

今回の学習参考文献

・『障害者問題研究』第48巻2号(2020)「『9歳の節』と発達保障」全障研出版部

・脇中起余子(2009)『聴覚障害教育 これまでとこれから コミュニケーション論争・9歳の壁・障害認識を中心に』北大路書房

・白石正久・白石恵理子編(2022)『新版 教育と保育のための発達診断 上』全障研出版部

・白石正久・白石恵理子編(2020)『新版 教育と保育のための発達診断 下』全障研出版部