全国障害者問題研究会

第56回全国大会(兵庫2022)基調報告案

常任全国委員会 2022年7月1日

はじめに

新型コロナウイルスの世界的な感染拡大から2年以上が経ちました。コロナ禍といわれる社会状況は、私たちの生活や行動、人とのかかわりを大きく変化させ、暮らしや子育て、教育、労働を制約してきました。その影響は、障害のある人とその家族の暮らしにいっそうの困難をもたらし、保育・教育・福祉現場に疲弊と苦悩を招いています。

『みんなのねがい』2022年2月号の特集「新型コロナ禍から2年 ~これまでとこれから」で、京都の池添素さんは、働きながらシングルで障害のある2人の子どもを育てるお母さんからの相談を紹介しています。お母さんは、感染拡大が収束してからも在宅勤務が続いているため、「子どもと過ごす時間が格段に増え、イライラしてよくないことばかり」「誰かと会って話したい!」と話してくれたそうです。「誰かとしゃべりたくて、聞いてほしくて」というのは、障害のある子どもを育てる保護者の多くがもっている切実なねがいです。日々の悩みごとや子どもの困りごとなどを誰かに聞いてもらうことで、子育てに向き合う力を得ている保護者もたくさんいます。人とのつながりやかかわりが大きく制約されるなかで、保護者が「困っている」「助けてほしい」という声を上げづらくなっていないか、また支援する側もそうした保護者のSOSを聴きとりにくい状況が放置されていないか、確かめ合うことが必要です。

この2年余りの教訓が活かされないまま、感染拡大のたびに事業所や家族にケアの責任が押しつけられてきました。感染を抑え込むために行動を制限することは、障害のある本人と家族に大きな負担をもたらす場合があります。医療体制が逼迫するなか、障害福祉行政の現場で住民の命と健康を守るために奔走してきた二見清一さんは、障害のある人の「日々のくらしを大切にする視点」をもった感染症対策が必要であるといいます(『みんなのねがい』2022年2月号)。

2002年2月、新型コロナウイルスオミクロン株による感染が広がり、障害の有無にかかわらず、すべての人の命が守られ、安心して暮らすことのできる社会の仕組みを作り出すことに知恵と力を結集することが求められたこの時期に、ロシアがウクライナに軍事侵攻し、多くの市民が犠牲となりました。反戦平和と停戦を求める声が世界をかけめぐるなか、全障研の常任全国委員会は、2022年3月10日に声明「ウクライナにおける武力行使と戦争に反対し、障害のある人と家族のいのちと安全を守ろう」を発表しました。

しかし、日本政府は、この国際危機に乗じて「非核三原則」を捨て軍事費をGDP比2%に増強する方向を打ち出しています。さらにこれに同調する勢力とともに、「核共有」を主張し、憲法9条改正を強引に進めようとしています。唯一の戦争被爆国であり、憲法9条をもつ日本には、戦争の停止と平和の実現に向けた国際的な共同を進める役割が求められています。武力で平和は実現しません。戦争は障害のある人びとのいのちと暮らしを脅かします。政府が求める防衛費倍増は「自助」・「共助」を推し進めて社会保障費を削減する動きと一体であり、この動きを許せば、障害のある人びとの生活はいっそう不安定になります。

いまだ感染の収束が見通せず、物価も高騰し、日々の生活を成り立たせることに多くの困難が押し寄せるなか、障害のある人と家族が安心して暮らすことができるよう懸命の努力が各地で重ねられてきました。そして、多くの人が、毎日伝えられるウクライナの人びとの厳しい状況に心を痛めながら、自分たちに何ができるのかと逡巡しています。すぐには解決の糸口が見えないこれらの問題に向き合い続けるためにも、私たちは、目の前にある事実から出発し、日々の暮らしや実践のなかで感じたこと、考えたこと、思っていることを手放さず、一人ひとりのねがいや悩みを自由に話し合うことを大切にしたいと思います。

私たちにとって、目の前にある実態やねがいをみつめ、実践や運動のなかに問題解決のすじ道を見出していくための道標が、日本国憲法と障害者権利条約です。旧優生保護法にもとづく強制不妊手術をめぐる国賠訴訟では、大阪高裁(2022年2月)と東京高裁(同3月)はともに、旧優生保護法の違憲性を認め、20年の除斥期間の適用は著しく正義・公正の理念に反するとして、国の賠償を命じる画期的な判決を下しました。また、65歳になると障害者総合支援法による支援を打ちきり、介護保険適用へと強制的に移行させることは、障害のある人を年齢で差別し、憲法25条が保障する生存権を奪うものだとして、制度の改善を求める「天海訴訟」が東京高裁で闘われています。これらの裁判闘争は、日本国憲法に依拠しながら、障害のある人の尊厳と権利を取り戻そうとする闘いです。そうしたねばり強い闘いにも学びながら、障害のある人びとの暮らしを障害者権利条約にふさわしいものにしていくための多面的なとりくみが求められます。

障害者権利条約をめぐっては、新型コロナウイルス感染拡大の影響により延期となっていた日本の審査が2022年8月に開催される予定です。今回示される「総括所見」を日本の障害者政策の未来を拓き、障害のある人びとの権利保障を前進させるための手がかりとしていく上でも、みんなで語り合い、学び合うことでねがいを掘り起こし、そのねがいの実現に向けたすじ道を明らかにする研究運動が求められます。

今大会のテーマは「久しぶりに話そうや、私たちのねがい」です。私たちの身近なところにある問題やねがいは、権利保障のための歴史的な努力と国際的な動きと深くつながっています。日本国憲法と障害者権利条約を手に、多くの人たちが集い、実態を出し合い、ねがいを大いに語り合い、私たちの足元に芽吹いている発達保障、権利保障の取り組みを大きく育てていきましょう。

Ⅰ 乳幼児期の情勢と課題

(1)子どもに合った生活を

全障研の結成間もない1970年代、高度経済成長が終焉を迎える中で、住まいや遊び場の貧困が指摘され、科学技術の導入とひきかえに自然と人間の関係が壊され、子どもの生活が解体され、発達の土地を耕す時間も仲間もなくなっていないかと問題が提起されました。50年経った現在、さらなる資本主義の利潤追求のために、情報通信機器の拡大化、遊び場や交流の場の減少、そして気候変動により、子どもたちの発達の土壌はさらに貧しいものになっていないでしょうか。「暑すぎてプールに入れない、さんぽに行けない」「ゆたかな四季を感じられない」といった状況は年々深刻化しています。さらに、障害のある子をもつ保護者は、「すみません」と謝らざるを得ないわが子のふるまいに公園や公共の遊び場に行くのもためらい、地域の子どもたちと遊ぶ機会を失っています。親子で孤立させられているのです。

長引くコロナ禍のもとでの生活はこうした状況にさらに追い打ちをかけました。触れ合って遊べず、おとなもマスクをとって一緒にごはんを食べたり笑い合う経験をつくりづらくなっています。実践現場では、「なんとか、子どもたちにゆたかな経験をしてほしい」と工夫を凝らしていますが、時間、空間、集団の解体はその度合いを強めています。

人と人とが触れ合う関係、自然やいのちのきらめきとの出会い、子ども自身が「これはなんだろう」「やってみたい」と心を動かしながらゆるやかに続く生活や遊び、そしてそのようなかけがえのない時間を一緒に過ごす仲間。子どもの生活や発達にとってなにが大事なのか、実態と実践を出し合い、語りあいながら考えていきましょう。

(2)障害・子育てを自己責任にしない社会に

乳幼児期の子どもたちの発達保障の場や実践を考える際、昨年秋に行われた「障害児通所支援のあり方に関する報告会」の報告、2002年6月に国会で決まったこども家庭庁の設置、こども基本法の制定、児童福祉法改正などに見られる政策の動向に注目する必要があります。

2023年4月、こども家庭庁の設置がスタートします。障害児支援が厚労省からこども家庭庁に移管されます。障害があっても「子どものことは子どもの部局で」という私たちの声が届いたかに見えます。一方で、こども家庭庁推進を掲げた閣議決定「こども政策の新たな推進体制に関する基本方針」では、必要な財源について「社会全体での費用負担の在り方を含め、幅広く検討」すると提案しており、育児保険の導入を検討しているとも考えられます。また、「基本方針」には、「保護者が子育ての第一義的責任を果た」すという表現もみられます。ここには、子育てへの公的責任を回避しようとする厚生労働省の従来からの姿勢が現れています。障害があることによって生じる特別な支援に自己負担を強いることはおかしいと訴えてきたことに立ち返って、こうした動向を厳しく批判していく必要があります。子育ての負担や障害があることを自己責任に帰さない、地域や社会でともに安心して子育てをしていける仕組みづくりが求められます。

こども基本法も制定されました。基本法自体は子どもの権利条約以来、長く求められてきたものですが、このたびの基本法は、条約に明示された諸権利を誠実に遵守するものにはなっておらず、国内外の子どもを守る取り組みの上に積み上げられてきた発達への権利が軽視されていると言わざるを得ません。常任全国委員会は、5月、真に子どもの発達と権利を保障する法を求めて声明「日本国憲法と子どもの権利条約を遵守し、子どもの発達の権利を真に保障する基本法を」を出しました。

(3)子どもの発達を保障する普遍的な仕組みを

障害種別ごとの施設が再編されて10年、地域差はありつつも児童発達支援事業所は急増しています。そういった現状を踏まえて、2021年10月に取りまとめられた「障害児通所支援の在り方に関する検討会報告書」では、多様な主体の参入によって課題となる療育の質の確保について言及しています。しかし、日額制、契約制度、応益負担という現行制度の根本的な問題については触れられていません。療育の事業は運営の心配をせずに実施される必要があり、またわが子の障害に向き合う保護者の気持ちの揺れが大きい時期であることを考えると、利用契約や費用の応益負担は適していません。

報告書は、女性の就業率全体が高くなっている状況も踏まえ、「保護者(とりわけ母親)も就労を継続できる社会を目指す観点からは、発達支援の提供を通じて保護者の就労を支えることも、障害児通所支援の役割」と述べています。このこと自体は重要な視点です。しかし、保護者の就労を支えるためには児童発達支援の場にはどんな機能が必要か、一方で保育所を選択した場合にも、どのようにして行き届いた支援を保障するのかなどの検討はなされておらず、さらには子育て中の親の労働条件の改善等について検討する方向にも向かっていません。児童発達支援も保育所も、家族の生活と労働の権利を守りつつ、何より子どもの発達を保障するものでなければなりません。

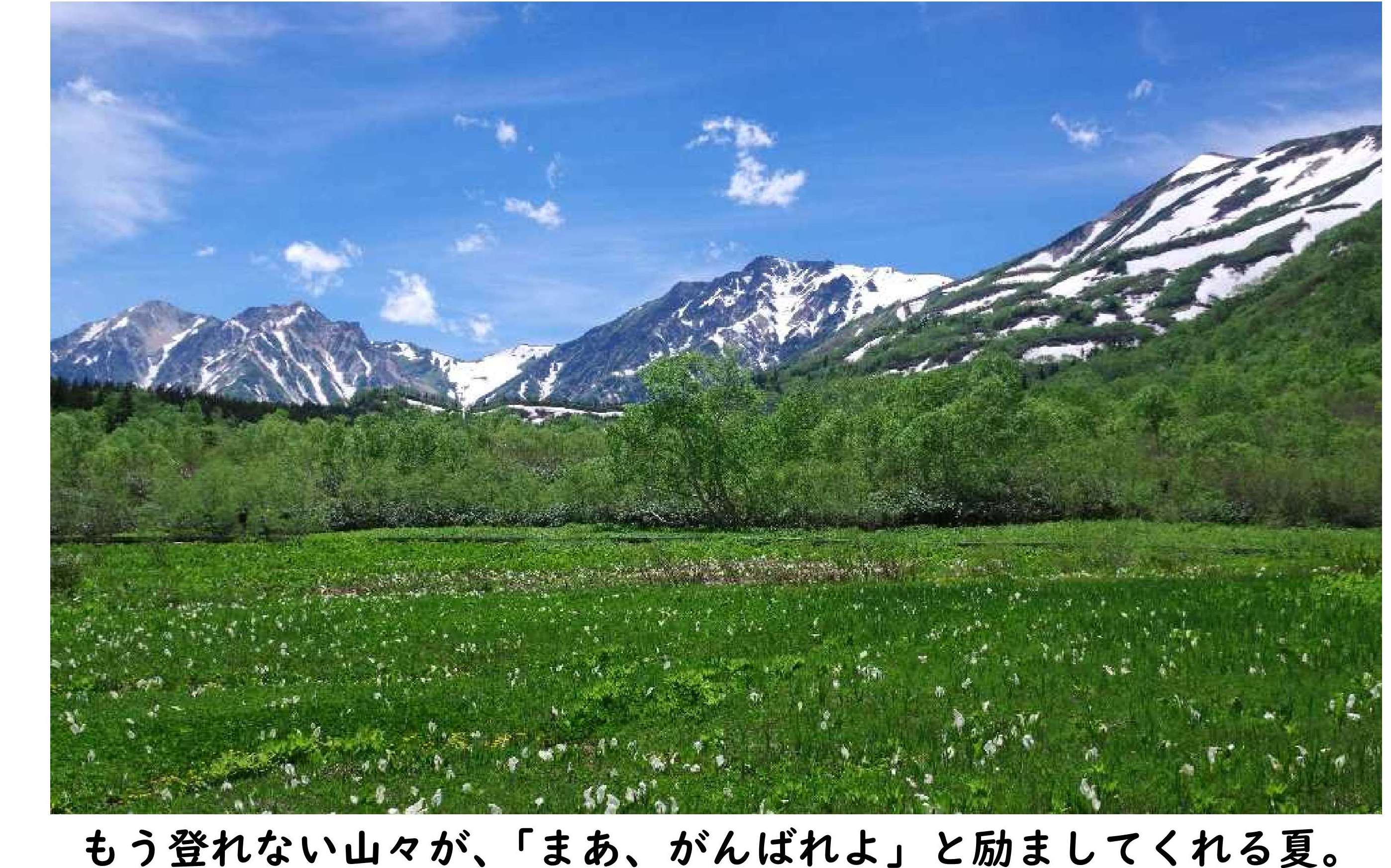

「あしたもまたやりたいな」と、安心できる共感関係のなかで、自分のタイミングでじっくりたっぷりと遊びこんでいく時間、「ほんとはやりたい」というねがいやもどかしさに寄り添ってもらいながら、おとなや友だちと一緒に生活や自分をつくっていくこと。これらは保育でも療育でも共通して大切なことであり、それを実現するために、療育ではよりていねいな関わり、条件が必要なのです。働く親の「預け先」として子どもの生活を営利の対象にしたり、子どもを部分的に捉えて「力をつける」「足りないものを補う」ようなこま切れの「支援」、生活・発達から疎外した「サービス」にしてはいけません。療育をスポット的サービスとして一般の子育て施策から切り離すのではなく、子どもの生活と発達を保障する保育・教育といった普遍的な体系に組み込んでいくことが求められます。

乳幼児期において保護者を支援することの重要性はいうまでもありませんが、近年「ペアレントトレーニング」が推奨される傾向にあることに注意が必要です。2021年報酬改定において「ペアトレ」が事業所内相談支援の一つとして例示されたことから、マニュアル化された講習などが広がっています。子どもや保護者を一方的に変えようとする発想ではなく、時間をかけながらも子どもの姿を一緒に見守り、時には「思ったようにならないよね」と悩みや悔しさも分かち合いながらともに変わっていける保護者支援を大切にしたいと思います。

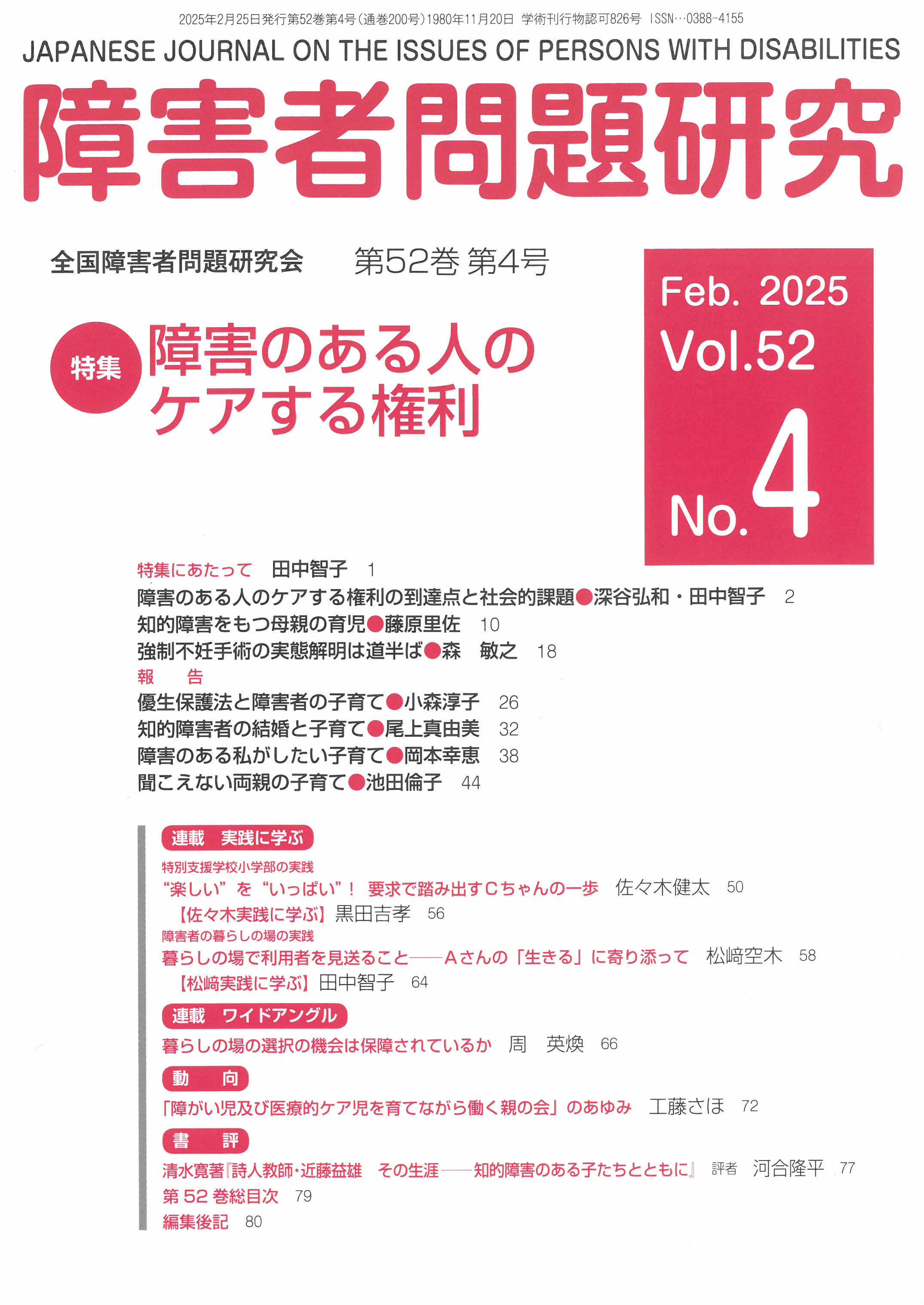

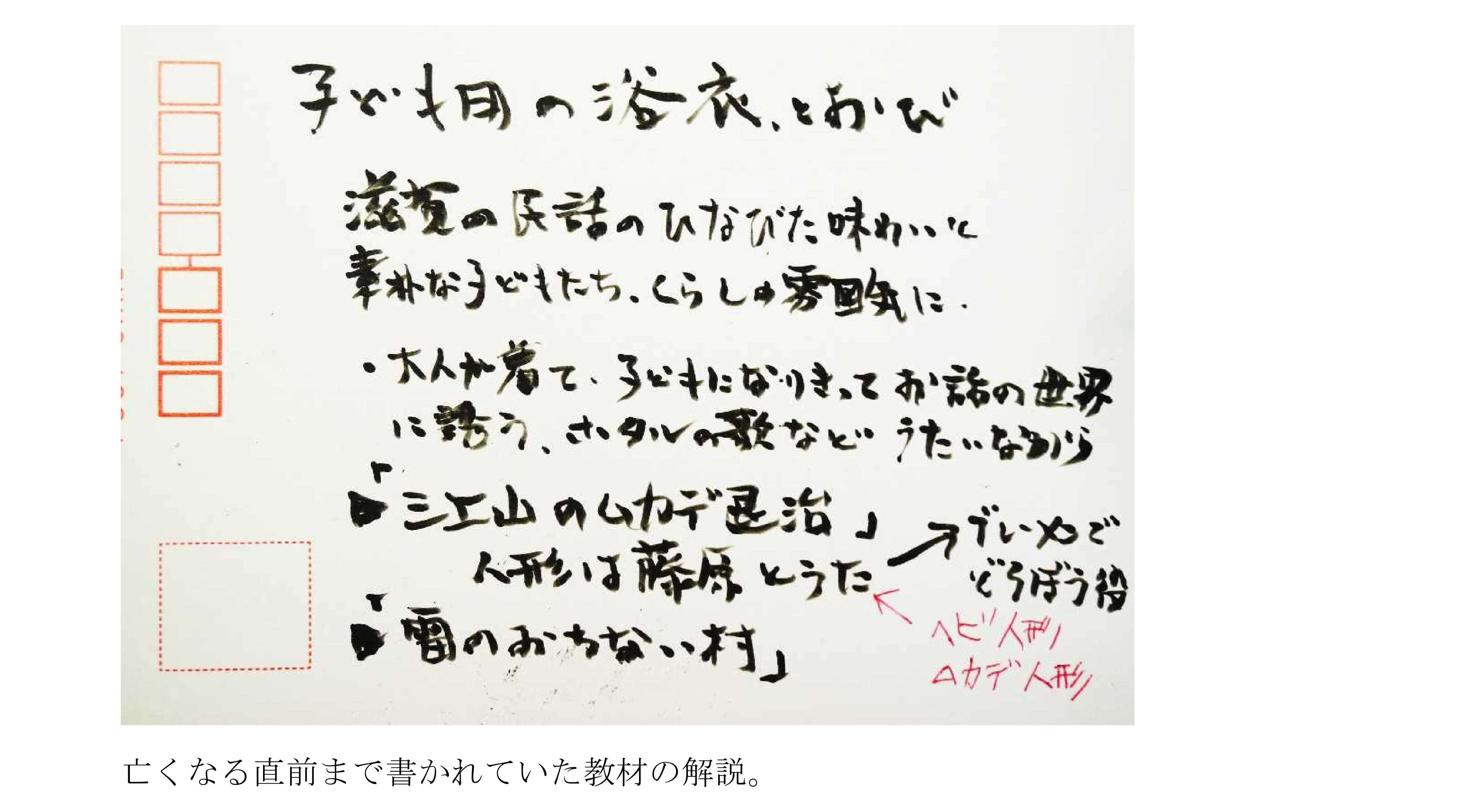

また、児童発達支援センターについては、乳幼児期における中核的な支援機関として、「高度な専門性」の確保、地域の児童発達支援事業所や保育所などに対する支援、発達支援の入り口の相談機能が示されました。乳幼児期の支援の歩みを振り返ると、住民の要求を紡いで自治体が公的責任をもって地域療育を築こうとしてきたことがわかります。母子保健はすべての子どもの出生から把握し、発達と健康を保障しようとするシステムを地域の中につくってきました。障害の早期発見・早期療育をめざしたネットワークはそうした子どもの発達を保障しようという実践と結びついています。それは、すべての子どもと親の子育てと発達を応援するものであり、もれのない健診、親が子育ての主人公になっていくような親子教室などの整備は大切な課題です。それぞれの地域のなかで、これまでの蓄積と到達点を踏まえた療育システムの構築をめざし児童発達支援センターの役割、児童発達支援事業との連携のあり方を考えていかなければいけません。『障害者問題研究』第50巻2号では保護者支援をふくむ乳幼児期の療育の課題を特集しています。

Ⅱ 学齢期の情勢と課題

(1)続く「コロナ禍」での学校教育の困難と課題

新型コロナ感染症オミクロン株の感染拡大による第6波は、これまでにない感染者数を記録する大流行となり、若年層、学齢期の児童・生徒にも感染が拡大しました。学校現場ではこの間、学級閉鎖、出席停止などが相次ぐ一方、子どもの学び、生活を保障しようと、感染症対策、さまざまな配慮を講じながら、教育活動が続けられてきました。

この時期、GIGAスクール構想の突出した推進もあいまって、タブレット端末の個人配布や学校におけるICT環境の整備が急速に進められ、オンラインによる授業も当たり前のように行われるようになりました。登校自粛や出席停止の中、オンライン授業を「出席」扱いとすることも行われました。それが必要な局面もありましたが、オンライン授業をつなぐことがあたかも教育保障であるかのように正当化される風潮は見過ごせません。子どもたちの学びは、オンラインで行っているからよいというものではありません。画面に注目することが難しかったり、直接的なふれ合いや教材を通してようやく外界を感じることのできる障害の重い子どもたちもいます。感染症に弱い医療的ケアが必要な子どもたち、病院や施設にいる子どもたちの教育保障は、オンラインか対面かの二者択一ではなく、両方があってこそだと言われます(『障害者問題研究』第50巻1号特集「入院中の子どもの教育」)。オンラインでは学びにくい障害のある子どもたちが置き去りにされていないか、子どもたちの学ぶ権利がきちんと保障されているか、改めて問う必要があります。

そのような中で教員の働き方は、ICTの活用方法を身につけるための研修やICT活用の準備などに多くの時間を要し、ますます多忙化しています。また、ICTを活用する能力が教師の専門性として評価されたり、授業でICTを活用することばかりが求められたりし、教材を製作したり子どもたちについて話し合うといった教員に本来必要な時間が奪われています。ICT機器の使用が「子どもたちにとってどうなのか」といった検討なしに、「コロナ禍だから仕方がない」という風潮に流されてしまうのではなく、何のために活用するのか、どのように活用していくのかを問い直し、考えることが必要です。

感染症の変異と感染対策の見直しの中、これまで中止とされてきた学校行事が、再開の方向へと動いています。しかし、3年も続く「コロナ禍」の影響は、けして小さくありません。たとえば卒業式、入学式、始業式などの学校行事は、縮小、簡素化され、それがスタンダードになりかねません。コロナ禍以前の学校へと動き出した今、教員の働き方改革を名目に必要以上に簡素化が進んでいないかを問い、学校の主人公である子どもたちにとっての意義や学び、そして各行事をはじめ、学校教育に込められていた教員の思いや願いを改めて確認し合うことも必要です。

感染症対策の中での教育活動はまだまだ続くと思われます。それらが及ぼす子どもへの影響をきちんと捉えつつ、その中で、子どもたちの願いや学びを保障する教育活動をめざし、保護者や同僚としっかりと手をつなぎ、思いを確かめ合って教育実践をすすめていくことが求められます。

(2)子どもに合った学びの創造

「コロナ禍」が続く中、学校現場では、ICT環境の整備が急速に進められ、GIGAスクール構想も相まって、「一人一台端末」という状況が作り出されました。「新しい時代の特別支援教育の在り方に関する有識者会議」の報告は、新時代の特別支援教育が目指す方向性として、ICT環境の充実と教師の活用スキルの向上を強調し、「令和の日本型学校」を謳う中教審答申では「協同的な学び」と並べて「個別最適な学び」が示されています。ICTを活用した教育の「個別化」は、対面授業とICTの組み合わせが想定されたもので、従来の校教育の仕組みや形態を少しずつ変えていこうとする意図が読み取れます。

タブレット端末ありきのこの流れは、これまでの対面での授業の価値、集団での学びの価値を軽視していると言わざるをえません。改めて、学習指導だけにとどまらない学校の役割や、そこで行われている実践の価値、子どもたちの発達や学びの事実を確認し合うことが求められます。

経済産業省のかかげる「Society5.0」は、人材育成に応じた教育を進めようとする文科省の姿勢にも重なり、個別に能力を伸ばすという「個別最適な学び」につながっています。そもそも学校は「人材育成」の場ではありません。能力重視、人材育成という教育観を問い、私たちが大切にしてきた、子どもの発達を保障する豊かな学びと、それを実現する教育実践を創造していくことが求められます。

教育のICT化は、教育現場にさまざまな産業、企業参入をもたらそうともしています。教師の働き方改革、専門性の向上などを名目にした学習アプリなどでの導入は、一人ひとりの子どもに向き合い、創意工夫をして行われてきたこれまでの実践の価値や教師の専門性をゆがめてしまいかねません。教員免許更新制が廃止される一方で、教員の特別支援教育に関する専門性向上を名目に、通常学校の教員が特別支援学校等での勤務を経験することを義務化するといった動きがあることも見過ごせません。教員の専門性は、決してICTの活用スキルなどに解消できるものではありませんし、特別支援学校での勤務経験があればいいということでもありません。子どものねがい、保護者のねがいに寄り添い、集団的に子どもを深く理解することや、目の前の子どもにあった学びを創造していくことこそ、譲り渡すことのできない専門性の核心なのではないでしょうか。

(3)教育条件整備をめぐる現状と課題

2021年9月、これまで特別支援学校にだけなかった「特別支援学校設置基準」が、ようやく制定されました。これは、十数年にわたる保護者、教職員、市民のねばり強い運動の成果です。設置基準は、学校を設置する上での「最低の基準」であり、今後、特別支援学校で学ぶ子どもたちの教育条件の改善を図っていく上での土台を築くことができたという大きな意義があります。けれど、制定された基準は、決して十分なものとは言えません。在籍児童・生徒数の上限が規定されなかったため、過大校の問題は容認されます。また、特別教室の種類や数はまったく明記されませんでした。さらに、既存の学校については適用が猶予されたため、「カーテン教室」に代表されるような教室不足、過大・過密といった待ったなしの教育環境の問題が直ちに改善されることにもなりません。文科省による「公立学校施設実態調査報告」では、7000以上の教室不足が生じています。新たな学校建設の計画が示されていない、教室が新設された特別支援学校でさえ、すでに教室不足が生じているなど、教室不足は常態化し、未だ放置されたままです。設置基準は制定されましたが、引き続き、基準の見直し、改善や教室不足の解消をめざす運動が求められます。

教育条件が劣悪なのは、特別支援学校に限ったことではありません。特別支援学級、通級による指導、通常学級においても同様です。特に教員不足の問題は深刻です。昨年4月の文科省の調べでは、2500人以上の教員不足が生じています。そのしわ寄せを受けるのは子どもたちです。

通級指導教室では、在籍に年限が示される地域があったり、担当する児童生徒の数が増やされ、子ども一人あたりの指導時間が減ってしまったりといったことが生じています。そのような中、文部科学省は、特別支援学級に在籍する児童生徒については、「原則として週の授業時数の半分以上を目安として特別支援学級において(略)授業を行う」ことなどを、特別支援学級などの「適切な運用」として全国に求める通知を発出しました。どこの地域、どこの学校でも通級指導が自校で必要なだけ受けられるための条件整備を欠いたまま、こうした機械的な「目安」を教育現場に押し付けるなら、その子に必要な特別な支援を基礎づける制度的基盤を欠いたまま通常学級に放り出される子どもたちは確実に増加します。

どの子にも行き届いた教育条件のもとで豊かな教育保障をというねがいは、教育環境の整備に留まらず、教師一人ひとりが、子どもにじっくりと向き合い、子どもとともに豊かな教育実践を繰り広げることのできる自由をも求めます。このことこそが教師の名にふさわしい専門性を培っていく条件だからです。こうした観点からも、行き届いた教育条件を整え、必要な教員配置を求める運動続け、広げていきましょう。

(4)ゆたかな生活のための放課後保障

放課後や休日の生活を支える放課後等デイザービスは、この間も感染症対策を講じ、さまざまな工夫をしながら子どもと家族への支援を続けています。感染症拡大の中で、「通所自粛」ややむを得ない休所もあり、日額報酬制=出来高払い制度のもとで大幅減収となった事業所が多発しました。にもかかわらず、これに対する策は講じられていません。

2021年4月からの報酬改定によってもたらされた問題にも目を向ける必要があります。この報酬改定によって、事業存続と実践のあり方の両方にわたるさまざまな問題が持ち込まれました。改定で基本報酬が引き下げられ、資格のある職員の配置に対する加算が廃止されたことによる減収は大きく、事業所運営を困難にしています。一方、新設された個別サポート加算、専門的支援加算の二つの加算は実践にも影響します。個別サポート加算は、子どもの障害の状態を判定して加算をつけるかどうかを決めるというこれまでにない仕組みです。子ども一人に対する働きかけ、支援ごとに値段がつけられるようなこの仕組みは、子どものねがいに寄り添い、ゆたかな生活や発達を保障しようとする放課後実践をゆがめかねません。専門的支援加算は、事業所に理学療法士等の配置をした場合の加算ですが、放課後活動における「専門性の高い支援」とは何かという問題と関わります。次期2024年報酬改定では「特定プログラム特化型」(仮)という放課後活動の類型化も予定されており、子どもたちに、ゆたかな放課後生活を保障する実践とその専門性について検討を深め理論化していくことがいっそう求められることになります。

学校、家庭、放課後の場は、学齢期にある子どもたちにとってどれも欠かせない時間と空間です。子どもたちの生活、健康やいのちを守るために、それぞれの関わる人びとの連携は不可欠です。コロナ禍により、学校との連携が以前にも増して難しくなったとの声が聞かれます。学校教育と放課後等デイサービスなどの事業とが相互に連携、協力する関係づくりを意識的にすすめ、地域の関係者をむすぶ全障研らしい活動を広げていきましょう。

Ⅲ 成人期の情勢と課題

新型コロナウイルス感染症の流行が続く中、成人期施設では仲間が安心・安全に生活するために細心の注意を払いながら実践を展開しています。一方、障害のある人たちの暮らしが、長期にわたって多面的な困難に直面する中で、青年期から高齢期にいたるいくつものライフステージにわたって、生活を保障する制度的な基盤の脆弱さが鮮明になっています。

(1)働く場の課題

障害者総合支援法による日額報酬制は、コロナ禍において障害者の働く場の運営や障害者の生活に対しても大きな影響を与えています。

きょうされんは3回の「新型コロナウイルスの影響に関する生産活動・工賃実態調査」を行っています。第3回の調査では、6割の事業所でコロナ禍以前より生産活動の収入が減収となったことが報告されています。一方で、減収を補うはずの「生活活動活性化支援事業」補助金は、対象事業が就労継続支援に限られているという問題点をもつ上に、上述の調査では、就労継続支援事業所であっても、申請した事業所の6割強が「要件に該当しなかった」ために給付されなかったと回答しています。こうしたことを背景として、半数以上の事業所で障害者の賃金・工賃が減額しています。しかし、行政による対応は不十分であり、それぞれの事業所で新たな収入源を確保する独自の努力が重ねられているのが現状です。

働く場の課題は、そこで働く職員の生活にも影響を与えています。

政府は内閣官房に「全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築する観点から、社会保障の総合的な検討を行う」ため、「全世代型社会保障構築会議」を設置、2021年11月から同会議を開催し、この会議の下に公的価格評価検討委員会を設けています。そこでは、障害者福祉に携わる職員の処遇改善として2022年10月以降について臨時の報酬改定を行い、収入を3%程度(月額平均9千円相当)引き上げるための措置を講じることを検討しています。しかし、この程度の引き上げでは他職種の平均月収から10万円ほど低いとされている状況を根本的に改善することはできません。福祉労働者のこのような劣悪な労働条件などを背景として、成人期施設では慢性的な職員不足が生じ、また働き続けることが困難になっています。

こうした中でも障害者支援の場で働く多くの職員は真摯に実践に向き合っていますが、社会福祉の場にも経済競争を持ち込み、政府の公的責任を縮小しようとする新自由主義的な施策の影響が渦巻く中、実践がうまくいかないのは自分自身の力量の不足に原因があると考えさせられ悩んでいます。その背後には、職員を個別化することで孤立させる自己責任論の根深い影響があります。しかし、一人一人の職員が孤立するのではなく集団として実践に向き合い、やがて制度的な矛盾にも目を向けることができるような職場づくりの取り組みも報告されています(発達保障研究集会での茨城・あすなろ園の報告)。こうした実践にも学びながら、自己責任論に基づく孤立化の罠を乗り越える職場づくりをすすめたいものです。

(2)「暮らし」の課題

3年ごとの障害者総合支援法見直しの作業が行われ、2022年6月に報告としてまとまっています。報告は、居住支援として「地域生活への移行」においてグループホームを強調、医療的ケアや強度行動障害のある人が利用できるグループホームの整備も求めています。またさらに「一人暮らし」をめざす計画をたてたり利用期限を設定するなど、十分な条件を示さないままさまざまな機能・役割をグループホームに課そうとしています。

NHKの取材では入所施設での生活を希望し、待機している障害者が昨年の時点で、少なくとも27都府県で延べ1万8640人に上ることが報じられました。しかし、この数字は氷山の一角にすぎません。このNHK報道では、20の道府県は待機者の人数すら把握しておらず、国も調査を行っていないことから、実態はさらに多いとみられることも指摘されています。高齢の親が障害のある人の介護をする「老障介護」が問題となっていますが、その背景には民法の扶養義務などに代表される、障害者の生活支援における家族依存があります。

障害者権利条約第19条「自立した生活及び地域社会への包容」には「(a) 障害者が、他の者との平等を基礎として、居住地を選択し、及びどこで誰と生活するかを選択する機会を有する」と謳われていますが、現実には、「地域生活」の名の下に、障害者・家族が、支援の貧しい特定の生活様式を強要される事態が起こっています。地域生活への移行を言うのであれば、行政は障害者・家族の高齢化・重度化などの実態を正確に把握するとともに、必要な法整備と重点的な予算措置を行わなければなりません。

様々な矛盾や弱点をはらみながらも、医療や福祉などの発展によって、障害者が高齢期をすごすことができるようになってきました。しかし、高齢期を迎えてもゆたかな生活を送ることができる制度などの整備は、65歳を境に介護保険制度への移行を強要される「65歳問題」に象徴されるように、十分ではありません。特に、高齢化・重度化に対応できる医療制度の整備と、医療と連携した福祉制度の構築などは急務です。私たちの研究運動においても、医療関係者との連携をさらに強く、太くしていくことが課題となっています。

(3)政治的及び公的活動への参加及び生涯学習の課題

国の政策のあり方を障害者の権利を保障する方向へ変更させていくためには、障害者自身の声を政治に反映させていくことが欠かせません。そのためには、政治的及び公的活動への十全な参加が必要です。障害者権利条約第29条には「政治的及び公的活動への参加」が規定されていますが、日本の状況は不十分です。

玉野裁判(1980年、言語障害のある玉野ふいさんが知り合いに候補者の文書を手渡したことで逮捕されたことに対して、公職選挙法の問題性を訴えた裁判)以降、公職選挙法の改正が適切に行われておらず、障害者の参政権は十分に保障されているとはいえません。JD(日本障害者協議会)や障害をもつ人の参政権保障連絡会では、障害者の参政権の状況について調査し、障害者の適切な参政権保障のあり方を検討しています。投票においては環境整備が推進され、障害者権利条約や障害者差別解消法で定められた「合理的配慮を欠く」問題事例は正されなければなりません。また、障害者が政治参加の権利を含む人権の主体者となるための学習の機会の確保は生涯学習の課題でもあります。

障害者権利条約第24条では、生涯学習の機会の確保が謳われていますが、日本においては障害者の高等教育を含む18歳以降の教育の保障は、障害の種別や程度による格差を含みつつ、全体としてきわめて限定的な水準にとどまっています。福祉制度を利用した福祉事業型「専攻科」が全国的に広がり、新たな学びの可能性が模索されていますが、そこでの実践のあり方とともに、教育年限の延長を含め、学びの場をどう創造していくのかを検討していくことも課題です。

Ⅳ 研究運動の課題(1)オンラインの長所と短所をふまえて学び合いを広げよう

2020年以降、新型コロナウイルスの広がりを背景に、私たちはオンラインを活用した取り組みを進めてきました。

2020年8月に「全障研オンライン集会」を実施したのに続き、2021年8月には第55回全国大会(静岡)をオンラインで開催しました。今回の第56回全国大会(兵庫)は、そうした経験をふまえてのものです。

今年の2月から3月にかけて、オンデマンドで開催した「教育と保育のための発達診断セミナー2022」には、700名以上の参加がありました。

2017年に始まった「『障害者問題研究』を読む会」は、2020年の夏からはオンライン開催になり、参加者が広がっています。また、研究推進委員会が主催する「オンラインゼミ」も今年から始まり、第1回~第3回には障害のある子どもの療育や学校教育について学び合っています。

オンラインによる取り組みを展開している支部・サークルも少なくありません。

オンラインを活用することにより、地域の隔たりを超えて学習会等に集まることができます。従来は参加が難しかったような他支部の企画に参加することも可能です。そして、移動に困難を抱える人、家庭を離れにくい人なども、オンラインであれば参加しやすいという場合があります。

一方で、オンラインによる取り組みは、ICT機器の用意が必要になりますし、機器の操作やオンラインの環境になじみにくいと参加が困難です。自宅ではオンラインの集まりに落ち着いて加わりにくい場合もあります。また、一人ひとりの「つぶやき」や仲間どうしの「雑談」も、私たちの研究運動には欠かせないものですが、オンラインでの話し合いでは気楽な発言が難しくなりがちです。

2年間にわたる様々な取り組みを検証し、オンライン活用の利点と難点を検討しつつ、私たちの研究運動を工夫していきましょう。

(2)レポートをつくり、実態や実践を共有しよう

みんなで話し合うこと、実態を出し合うこと、実践を語り合うことの大切さを改めて確認したいと思います。

私たちの研究運動は、いわゆる「研究者」だけが取り組むものではありません。一人ひとりが研究運動の担い手です。

一人ひとりが直面している実態や、それぞれの取り組みを交流することで、私たちの認識は豊かになっていきます。障害者・家族・職員といった立場を超えて語り合えること、職種や職場を超えて集まれることは、私たちの研究運動の特徴です。

「ささいなこと」「話すほどではないこと」のなかにも、きちんと受けとめるべきものがあります。どのような規模のものであれ、実態や実践を語り合う機会は、かけがえのないものです。

実態や実践を書いてまとめることも大事にしていきましょう。一人ひとりが自分自身の思いや願いを書くことも、研究運動の重要な一環です。

実践を書くことで、自分の実践を振り返ることができますし、仲間と実践の経験を共有することができます。多忙ななかで実践を文章にまとめるのは大変なことですが、実践を書くことの意義は小さくありません。単行本『子どものねがいと教師のしごと』と結んでの「学びの”わ”プロジェクト」も進めてきましたが、各サークル・各支部の取り組みのなかでも実践検討の場を豊かにしていきましょう。

(3)社会の課題に向き合おう

身のまわりの実態や日常の実践に加えて、私たちの社会の課題に目を向けることも必要です。

障害者の存在を根底から脅かすような問題に関しても、考えていく必要があります。旧優生保護法のもとでの不妊手術の強制については、国の責任を問う訴訟運動が展開されています。一方、厚生労働省は出生前検査を全妊婦に周知する方針を示しており、出生前検査の拡大が懸念される状況があります。障害のある当事者で優生保護法等について考える集まりもされていますが、そのような取り組みを深め、広げていくことが重要です。

軍隊・戦争をめぐる問題も、障害者の権利保障と切り離せません。ウクライナでは今年2月に戦争が始まってしまい、子ども・障害者・家族の苦難が伝えられてきました。戦争は、障害者の権利保障と両立しません。日本においては、戦争放棄や戦力不保持を定めた憲法9条を守り、憲法9条を現代に輝かせる必要があります。戦争と平和について学び、考え、話し合うことを大事にしていきましょう。核兵器の廃絶に向けては、2021年1月に発効した核兵器禁止条約の意義を確かめる学びも大切です。

気候変動の問題も、忘れてはならないものです。世界の温室効果ガス排出量が減少に向かう流れは見えておらず、熱波、洪水、嵐、水不足、食料不足、感染症の拡大、生物多様性の喪失といった災厄が科学的に予測されています。そうした災厄は、子ども・障害者にとりわけ大きな悪影響を及ぼすものです。気候危機の克服も、私たちが真剣に向き合うべき課題です。

(4)仲間づくりを進めよう

ここまで述べてきたことからも明らかなように、私たちの研究運動には、ともに取り組む仲間の存在が不可欠です。仲間を広げつつ、研究運動を進めていきましょう。

その際、

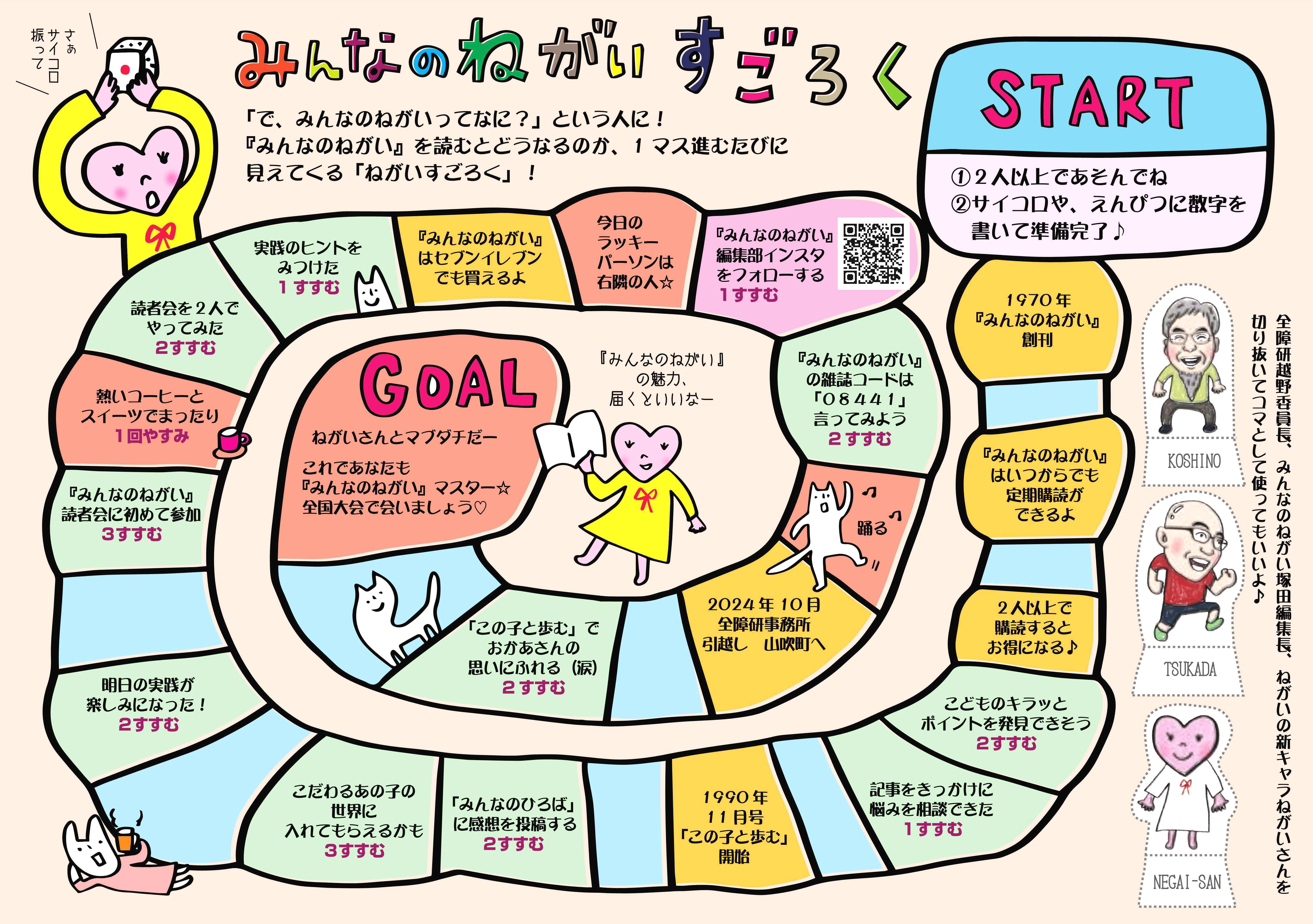

月刊誌『みんなのねがい』は、私たちの研究運動の軸になるものです。障害者や家族、さまざまな職種の実践者などが書き手として登場し、障害者の権利保障・発達保障をめぐる問題を幅広く考える誌面は、他誌には見つけにくいものです。読者会の開催、感想の交流も交えながら、『みんなのねがい』の輪を広げていきましょう。

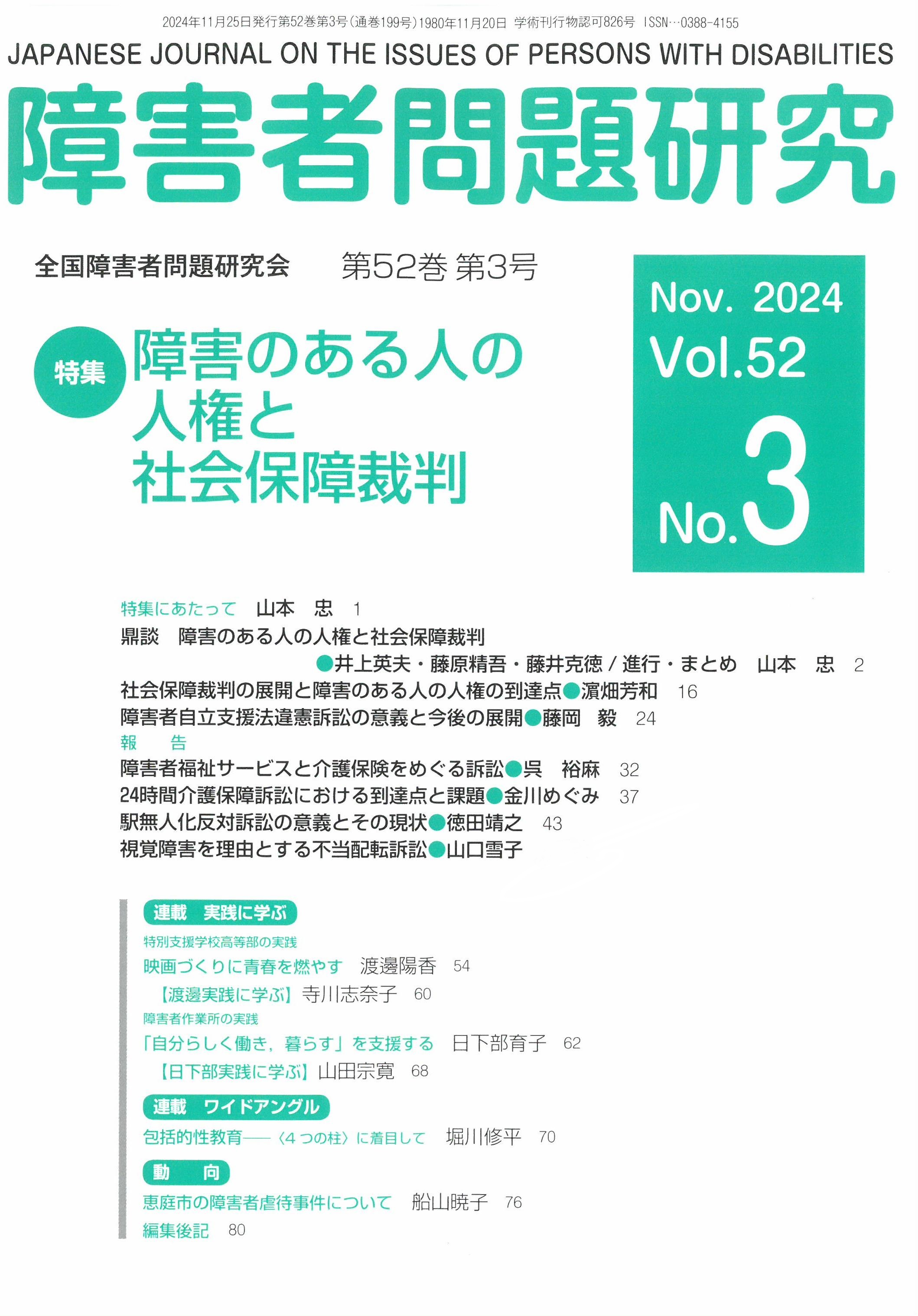

季刊誌『障害者問題研究』は、ときどきの重要な課題を深く考えることができるものです。「研究誌」であるため、一人で読み通すのは簡単ではないかもしれませんが、「『障害者問題研究』を読む会」では、執筆者と読者とが直接的に言葉を交わすことができますし、同じ課題に関心をもつ仲間と感想や意見の交流をすることもできます。

全障研出版部が刊行する単行本も活用しながら、仲間と話し合うことを大切にして、活動を進めていきましょう。

全障研の仲間が広がり、『みんなのねがい』の読者が増えることは、私たちの研究運動の土台を豊かにします。さまざまな人、たくさんの人が研究運動に参加することで、多様な実態、多彩な実践を共有していくことができますし、障害者の権利保障・発達保障のための力が大きくなります。

私たちの研究運動は、「ひとりぼっちをつくらない」ことを大事にしてきました。「ねがい」を話せる場、仲間と語り合える場、実践について考えられる場を探している人は、少なくありません。私たちの結びつきを確かなものすることが求められます。

障害者の権利保障・発達保障をめざして、仲間を増やしながら、私たちの研究運動をつくっていきましょう。

ーーーーー

◆基調報告案へのご意見は、7月25日までに、文書でお寄せください。

全国事務局

メール info@nginet.or.jp

FAX 03-5285-2603