連載<もう一つの「発達のなかの煌(きら)めき」>第4回解説版

2022年7月

白石 正久・白石 恵理子

第4回 1歳半の発達の節(その1)

「もう一つの『発達のなかの煌めき』」(以下では「もう一つ」)をお読みくださり、ありがとうございます。

先日、オンラインでの読者会に参加しました。平日の19時からだったのですが、多くの方が参加くださり、あっという間の2時間でした。就学前から成人期まで、さまざまなライフステージにかかわる皆さんがつながって、担当している子どもやなかまのこと、職場や地域のこと、そして自分自身のこと…糸賀一雄さんが、発達保障とは子どもだけではない、指導者自身も親も地域も行政も、みんなが発達の主体でなければならないと言われていたことをしみじみと思い返していました。

さて、連載第4回(7月号)の「言葉の世界を拓く―障害のある子どもといっしょに創る文化を通して」では、横軸に故羽田千恵子さんの実践を通しての教師や指導者の授業づくりへの想い、縦軸に1歳半の発達の節をとりあげました。

1歳半の発達の節

これまで、通常の乳児期前半にあたる「回転可逆操作の階層」、乳児期後半にあたる「連結可逆操作の階層」についてみてきました。乳児期、まさに赤ちゃんと呼ばれる時期だったわけですが、生後1年をすぎると、ヨッコラショと立ちあがり、直立二足歩行の世界に入っていきます。さらに1歳半ば頃になると、道具を使用し、話し言葉を獲得するようになります。赤ちゃんを卒業し、幼児期に入っていくわけです。この大きな変わり目を「1歳半の発達の節」と呼んでいます。「可逆操作の高次化における階層-段階理論」では、生後第3の階層にあたる「次元可逆操作の階層」に入っていくことになります。連載第4回(7月号)、第5回(8月号)では、この「1歳半の発達の節」をとりあげます。

「1歳半の発達の節」をこえると、子どもたちはそれまでとはずいぶんと異なる姿をみせてくれます。直立二足歩行の確立、道具の使用、ことばの獲得、などが目に見える変化としてあげられるでしょう。もう少し立ち入ってみていくと、①全身運動や手指の操作などのさまざまな活動や生活において、目的(つもり)をもち、活動の達成感を自らのものとし(活動の内面化)、達成感ゆえに「もっとしよう」と活動を再生産し、「つもり」通りにならなくても立ち直っていこうとする主体の誕生、②他者と自分を区別し、他者の目的(つもり)をとらえ、ぶつかったり、自分の行動を調整したり、他者と目的を共有する力の誕生、③「…ではない…だ」をくぐった認識・表象の獲得、④指さしやことばに代表される表現手段を媒介にしたコミュニケーションの成立、などが大切な特徴としてあげられます。

以下、もう少し詳しくみていきます。

目的(つもり)をつくって行動する

乳児期段階の子どもたちは、たとえば、ハイハイするときに、面白そうなおもちゃや大好きなお母さんを見つけて這っていきますね。そこには、おもちゃやお母さんという目標はあるのですが、「ぼくが這っておもちゃのところにいくんだ」とか「わたしが這ってお母さんのところにいく」というように自分の行動の目的を意識しているわけではありません。1歳半の節をこえると、自分が行動の主体であるという意識がはっきりし、「ぼくが歩いていく」「わたしが積木を積む」といった自分の行動の目的をつかむようになるのです。

積木を積む遊びをしていても、1歳前半の子であれば、横にいるおとなが積んだことでも喜ぶことがありますが、1歳半になると、人が積んだ積木は嬉しくありません。「自分が積む」という目的意識、すなわち自分の「つもり」がはっきりしてくるからであり、その「つもり」が実現したときに、はじめて達成感を得ていくわけです。達成感を得ると、今度は「もっと積みたい」になり、さらに積んでいこうとします。しかし、当然ながら「つもり」通りにならない、すなわち失敗するということにも、今まで以上に向きあわざるを得なくなります。しかし、生活や遊びのなかで「自分でできた」「自分で(パンツを)はけた」というような達成感を積み重ねていくと、失敗してうまくいかなくても、「もう1回やってみよう」と繰り返していくようにもなります。

相手のつもりにも気づく

このように自分の目的(つもり)ができていくと、相手の目的(つもり)にも気づいていきます。二つの器を示して「こっちにも、こっちにも分けてね(はんぶんこしてね)」と声をかけたとき、まだまだ「はんぶんこ」の意味はわからなかったり、比べる認識には至っていないのですが、両方の器に入れ分けてくれるようになっていきます。二つの器に入れ分けることができてくる時期、子どもの心のなかにも、自分のつもりを入れる器と、相手のつもりを入れる器ができてくるのです。

すなわち、「もっと遊びたい」という自分のつもりがはっきりすると同時に、「もう片付けよう」という相手のつもりにも気づいていくわけです。「もう片付けよう」と言われていることがわかるからこそ、「でも、ぼくはもっと遊びたいんだ」という自分のつもりがより明確になり、「いやー」と怒ってひっくり返って「だだこね」をするようにもなるでしょう。「だだこね」「かみつき」については、『新版・教育と保育のための発達診断・下巻』(以下では『下巻』)94~96ページで詳しく触れられています。でも、いつもぶつかるだけではありません。「もっと遊びたいんだね」という気持ちを受けとめてもらえると、多少時間はかかっても、今度は「先生の言うことも聞いてあげるよ」とばかりに、次の活動に切りかえてくれることもあります。さらには、自分と相手を区別するからこそ、「一緒にやったね」「一緒にできたね」と目的を共有したことが、今まで以上に嬉しくなることもあるのです。

「…ではない…だ」

まもなく発行予定の『新版・教育と保育のための発達診断・上巻』(以下では『上巻』)では、近江学園の子どもたちのテレビドキュメンタリー番組『一次元の子どもたち』(東京12チャンネル制作、1965年4月放映)の中の、はめ板課題に取り組む子どものようすを紹介しています。

「きよしくんは右のきき手にもった丸い板を、すぐ前の丸い穴にはめることはできる。穴の位置が反対に変ると、もうついていけない。きよしくんは、自分の体と心にぴったりとくっついていた行動をいろいろとくりかえすことはできるのだが、まだ外のようすが変ったとき、その意味がくみとれない。すべての正常な子どもも、1歳半までにこの段階を通る。そのことを明らかにしたのは、正常児ではなく、実はこのきよしくんたちである…」。

1946年に戦災孤児と知的障害児の総合施設として創設された近江学園では、1950年代以降、発達年齢4歳ごろまでの知的障害が比較的重い子どもたちが多くなっていきました。しかし当時はまだ、「重度」とひとくくりにされており、学校教育からも排除される状況があったのです。近江学園では、そうした子どもたちの発達を明らかにしていくことこそが、この子どもたちに必要な教育のありかたを明らかにすることはもちろん、「教育の成り立つ基盤に何が必要なのか」を知らしめることになるという思いをもって実践や研究が進められていきました。

『一次元の子どもたち』では、子どもたちの食事や洗面といった日常生活の場面、あそびや労働の場面が生き生きと紹介されています。そのなかに子どもたちの発達検査の場面があるのですが、はめ板課題に取り組むきよしくんは、目の前の円孔に円板をはめ込むことはできるのですが、基板が180度回転したとき、その変化についていけず、目の前に現れた四角孔に円板をはめようとしてしまいます。はめ板課題については、『下巻』82~83ページを参照してください。

はめ板課題について、京都児童院式のテスト(今の新版K式発達検査です)では、「できる」か、「できない」かで評価されることがほとんどだったのですが、田中昌人さんたちは「できない中にも位置反応があるし、お手つき反応がある」と「できなさ」の中身をみていきます。さらに、「発達に障害があるばあいにはこの位置反応やお手つき反応が長く続き、神経症症状などもそなわっている。これができるということはそれら諸問題が大きく解決することになる」という事実に気づき、それが質的転換期だと認識していきました。そして、「180度入れ代わったことに対する可逆操作ができるという」ことから、1次元可逆操作と命名しました。

これまでみてきたように、乳児期後半の第3段階(「示性数3可逆操作期」)である11か月頃になると、「入れる」「渡す」「のせる」といった定位的活動がしっかりしてきます。したがって、はめ板課題でも目の前の丸い孔に円板をはめることが可能になります。はめ板回転課題は、そうして「入った」ことを子どもと一緒に確認したあとに、基板を180度回転させて、今度は子どもの目の前に四角い孔がくるように基板をおき、再び「ナイナイしてね」と声をかけます。1歳すぎの子どもたちは、さっきと同じように目の前の孔に入れようとするのですが、それでは円板は入りません。「入っていない」ことに気づいて、怪訝な表情になったり、四角孔の上でカタカタさせたり、検査者をじっと見たり…なかには、立ちあがってしまう子もいれば、入っていなくても「気にしていない」子もいます。そのうち、「ここじゃないのかな…」とばかりに、別の孔にチャレンジしようとしたり、円板をひっくり返してみたり、なかには基板の下から入れようとしたりと、様々な試行錯誤をはじめます。これらは、いずれも、検査上は「不通過」、すなわち「できない」と評価される姿なのですが、そこには1次元可逆操作を我がものとしようと努力する大切なプロセスが潜んでいるのです。「入れられる」かどうかよりも、このかけがえのない努力に心をよせていきたいものです。

「…ではない…だ」の力は、指さしやことばの力とはどのように結びついているのでしょうか。犬をみて「ワンワン」と言う、すなわちことばで表出するようになるには、犬=ワンワン等と、事物と名称が結びつくだけではありません。相手(第二者)に、このこと(第三の世界)を伝えたい、共有したいという関係が成立してくることが必要です。そこに至るまでには、「この人に伝えたい」という思いがふくらんでくること、そして、「このことを伝えたい」という伝えたい中身ができてくることが必要になります。加えて、「〇〇ちゃんのお目目はどこですか?」と問われて目を指さす、「ワンワンはどれかな?」と問われて犬を指さす…といった「可逆の指さし」が成立してくることも、とても重要な意味をもっています(『下巻』87~88ページ参照)。

こうした「指さし」を「可逆の指さし」とよぶのはどうしてでしょうか。一つには、自分から一方的に指さすのではなく、相手から聞かれたことに指さしでこたえ返すという可逆性が成立していることがあげられます。もうひとつは、「お目目どれ?」と聞かれて、「お口じゃなくてお目めなんだ」「お鼻じゃなくてお目めなんだ」という認識も関わっています。「ワンワンはどれ?」に対しても「ブーブーじゃなくてワンワンだ」という、その子なりの認識の過程があるのです。この「…ではない…だ」というつながりと、「…は…だ」というつながりの両方ができてくることによって、子どもの認識は大きく変わっていきます。

以前、休日の早朝に散歩をしている親子を見かけました。道端に置かれたゴミ袋をつついているカラスをみて、お父さんに肩車をしてもらっている男の子が嬉しそうに指をさして「ワンワン!」と言うのです。お父さんは、「ワンワンじゃないよ、カアカアだよ」と答えていたのですが、きっと男の子にとって、道を歩いている(?)動物は「ワンワン」だったのでしょう。彼なりに、まわりのものをカテゴライズし、それを共感的に受けとめられたり、修正されたりして、徐々にことばを獲得していくのだなと面白く思ったものです。

「おなかはどれですか?」(新版K式発達検査には「おなか」の問いはありません。)

道具を使う主人公になる

1歳半の節においては、目的と手段の分化と統合が可能になる、というのも大きな特徴です。これは道具の理解や使用とも結びついています。たとえば、スプーンは「食べる」という目的のための手段であり、鉛筆は「かく」という目的のための手段です。乳児の場合、目的と手段の分化には至らないため、スプーンも道具ではなくモノということになります。おにいちゃんやおねえちゃんがスプーンを使う姿を見て、自分もスプーンを持ちたがるけれど、実際に食べる際には手づかみで、という姿もよく見られます。

しかし、道具としてスプーンを使おうとしても、最初からうまく使えるわけではありません。うまく使えないからと言って、道具を使いたいという願いがうまれる前に戻れるわけではありません。そこに大きな矛盾と葛藤がうまれることは7月号に書いた通りです。

7月号では、おはなし遊びを中心に羽田千恵子さんの実践を紹介しましたが、『文化に出会い、友だちに出会う―障害の重い子どもたちと創る授業・教育・学校』(クリエイツかもがわ、2019)には、「ふれる・えがく・つくる」の実践も載せられています。肢体不自由をあわせもつ子どもの担任をした教師は誰もが、「口腔内や手のひらが過敏で、物に触れることを拒否したり、触ったとしても、教師の“やらせ”に終わり、子どもの表情はピクッとも変わらない、こわばる、あるいは寝てしまう」(羽田、89ページ)子どもの姿に、悩むのではないでしょうか。

7月号に登場する“ありちゃん”もそうでした。しかし、ある日、お家でお姉ちゃんが寝そべって絵を描いているそばで、ありちゃんも寝そべりながら、いつのまにか、同じようにクレヨンを手にもって絵を描き始めたということをお母さんから聞いた羽田さんは「これだ!」と思ったそうです。おとなの「描こう!」という意図を強く感じて拒否をしてしまうありちゃんに対し、教師が並ぶ形でさりげなく見本をみせたり、友だちの姿をみせたりしながら、あとはひたすら待ったそうです。あわせて、感触あそびでは物足りない、すなわち「1歳半の発達の節」を獲得してきつつある子どもたちに対しては、自分の「つもり」がつくりやすいようにと、「鯉のぼりをつくる」「運動会で自分たちが着るTシャツにアイロンプリントをする」「自分で使うお皿をつくる」などの取り組みにしていきます。陶芸の際には、ほんものの芸術家(県、美術館や博物館、学校の連携事業を活用)にも来てもらいました。こうした授業のなかで、肢体不自由の子どもたちも自分の手を使うことに少しずつ喜びを感じていきます。

おわりに

最後に、羽田千恵子さんの思い出を少しお話しします。私たち二人の職場の大学でも非常勤講師として長年、重症児の教育について講じていただきました。感銘を受けたのは、学生の感性のユニークさ、隠れた慈しみの深さなど、ともすると私たちが見落としてしまっていた「もちあじ」を、限られた交流のなかでも見つけてくださっていたことです。子どもと向きあう教師のまなざし、その基底にある人格には、だれに対しても、どこにあっても、一筋の芯が通っているのだと教えられました。

羽田さんの『文化に出会い、友だちに出会う―障害の重い子どもたちと創る授業・教育・学校』は、『みんなのねがい』の連載原稿を中心としつつも、新たな検討を加えられて生前から出版を準備されていました。遺された原稿を前に「編集委員会」の仲間と目をとめたのは、何度も書き直した形跡のある「はじめに―重症心身障害児教育に携わった32年を振り返って」の結びの言葉が、「今後も、重症心身障害児といわれる子どもたちが予想を越えた姿をみせる授業づくりのおもしろさや、人間として大切にされる教育課程づくりについて、より理解を広げるための活動を続けていきたいと考えます」であったことです。その記録媒体の最終更新は、亡くなる2週間前になされていました。

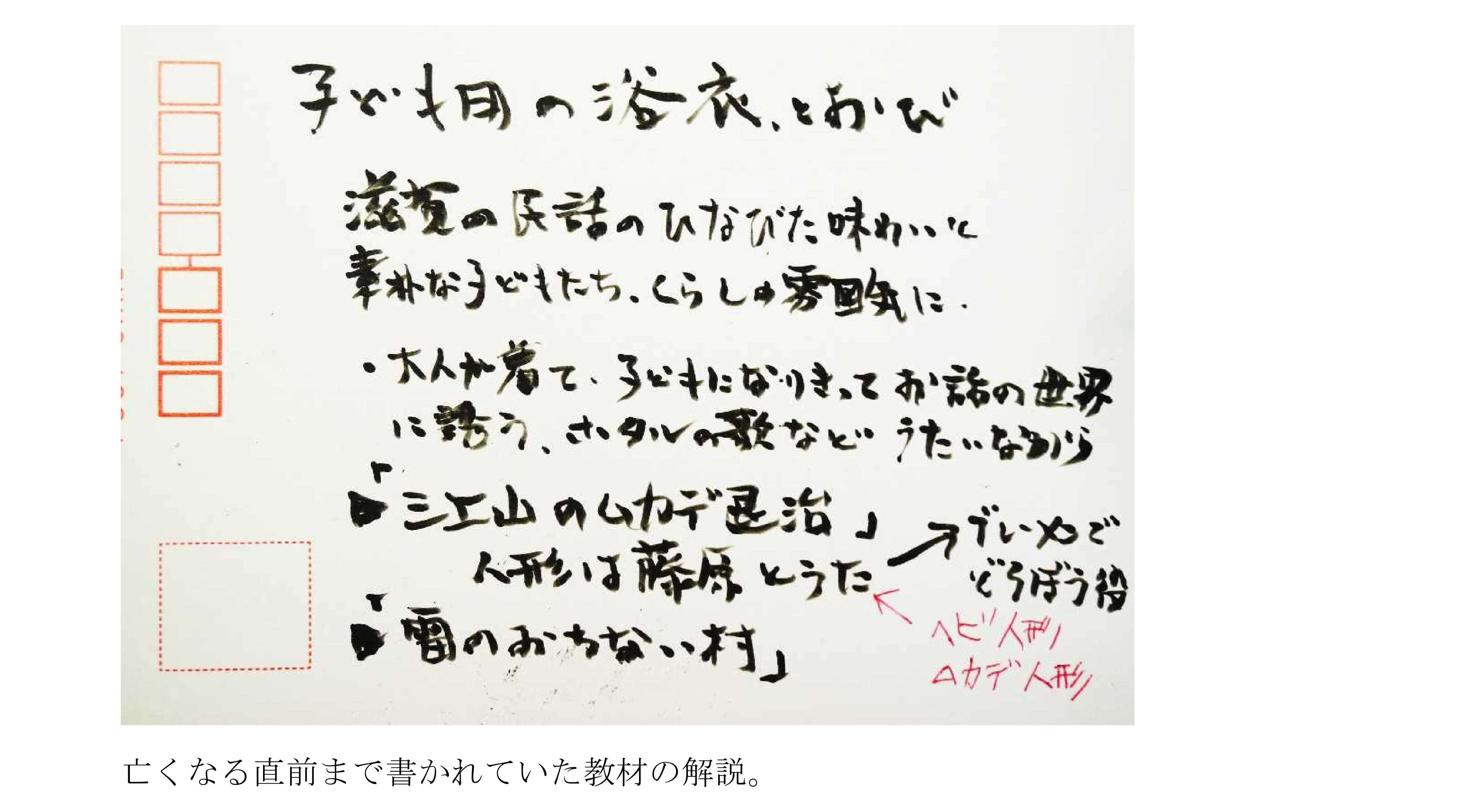

この「今後も」に込められた思いが私たちに遺された羽田さんの精神なのだと思います。羽田さんは、教師の集団としての発達の事実を創り上げることを、自らの課題として厳しく課していました。つねに教育実践を共同の財産と位置づけ、私有物にはされませんでした。だから7月号に写真で掲載した教材は、引き継ぐものとしてていねいに解説文を添えられて私たちに託されました。そして仲間と作り上げてきた教育実践の生命力を確信し、若い教師や仲間への信頼を「今後も」に込めて、「はじめに」と人生を締めくくられました。

『文化に出会い、友だちに出会う』を開くと、羽田さんが遺してくれたものの豊かさに心があたたかくなります。私たちはそれを紹介しながら、教師も集団のなかで輝き、仲間とともに育っていくものであることを、日々、「未来の教師」たちに語りかけています。

「三上山のムカデ退治」

今回の学習参考文献

・羽田千恵子著、編集委員会・白石恵理子・白石正久編(2019)『文化に出会い、友だちに出会う―障害の重い子どもたちと創る授業・教育・学校』クリエイツかもがわ

・白石正久・白石恵理子編(2020)『新版・教育と保育のための発達診断・下巻』全障研出版部

・白石正久・白石恵理子編(まもなく発行予定)『新版・教育と保育のための発達診断・上巻』全障研出版部