全国障害者問題研究会

第59回全国大会(広島2024)基調報告(案)

常任全国委員会

2025年7月2日

はじめに

今年は、沖縄での地上戦と、広島、長崎への原子爆弾投下を経て、第二次世界大戦が終結してから80年目です。この年に広島で全国大会が開催されることに特別の想いを抱く人も多いでしょう。2024年にノーベル平和賞が授与された日本原水爆被害者団体協議会の代表委員の田中熙巳さんは、授賞式の講演で次のように話されました。「…原爆被害はいのち、からだ、こころ、くらしにわたるすべての被害を加えるというものでありました。命を奪われ、身体にも心にも傷を負い、病気があることや偏見から働くこともままならない実態が明らかになりました。…(中略)…自分たちが体験した悲惨な苦しみを二度と、世界中の誰にも味わわせてはならないとの思いを強くいたしました」。戦争中、壮絶な体験をされた方々が、次の世代に平和と偏見や差別に苦しむことのないすべての人々の平等な暮らしを手渡したいという願いを持ち続けて活動を続けてこられたことに深い感謝と敬意を表したいと思います。

この年にあっても、ウクライナやパレスチナでの戦火は止まず、イスラエルとアメリカ合衆国はイラクへの軍事攻撃を強行しました。全障研常任委員会は緊急声明「戦争するな!攻撃するな!殺すな!命を守れ!」を発表しました。

今年は、介護保険制度の創設25年、障害者自立支援法違憲訴訟基本合意15年という節目の年でもあります。いずれも障害のある人の自立と社会参加、そしてケアの社会化を謳ったものでしたが、現状はどのようになっているでしょうか。

近年、全国各地で社会福祉分野における職員不足、あるいは事業所の閉鎖の話題を耳にするようになりました。2024年度は介護事業者(老人福祉・介護事業)の倒産件数は過去最多となっており、慣れ親しんだ地域で暮らし続けることが困難になっている人が多くいます。また就労継続支援A型事業所の閉鎖が相次ぎ、多くの障害者が解雇され、路頭に迷うこととなりました。いずれも報酬改定をきっかけとしたものですが、そもそも福祉事業の基本報酬は低く、職員を安定して継続的に雇用できるものではありません。日々、福祉労働者が障害のある人や家族と真摯に向き合い支援しても、本来、それを下支えすべき国家によって、その梯子を外され続けている状況です。

福祉事業に営利を目的とした企業の参入も目立つようになりました。全国でグループホームを運営していた企業の劣悪な支援に対して、自治体の指定取り消しの処分に続き、国も同一企業が運営する他の事業所にも福祉事業の指定更新を認めないとするいわゆる「連座制」を適用したことによって、多くの障害者と家族が混乱させられました。福祉事業に多様な経営主体の参入を認めるのであれば、適切な運営がされているかどうかを監督する責任は行政が果たさなければなりません。

障害基礎年金の支給決定が、日本年金機構の人事により左右されていた可能性が報じられました。年金などの所得保障は今日の社会で生活する上で不可欠な制度です。それが、属人的な判断に影響されていたとすれば言語道断です。

このような事象は、社会福祉から“社会”が除かれ、個人的な幸福だけを追求する、しかもそれが手に入るかどうかは個人の経済力に左右されるという市場化された福祉が広がってきたことによるものです。効率や利益を追求し、個々人が競争社会の中で勝ち残りを目指す資本主義社会と、一人ひとりの多様性が尊重され、誰もが安心して暮らせる社会のあり方は、本質的に相容れないものです。今こそ、すべての人に人間らしい権利を保障する社会全体の福祉を追求すべきときです。私たち一人ひとりは社会福祉の実現に向けて決して傍観者ではいられません。

こうした動きの一方で社会を切り拓く連帯の輪も広がってきています。

2025年6月27日、最高裁第三小法廷は、2013~15年の国による生活保護費の引き下げを違法とする画期的な判決を下しました。この判決を引き出した「いのちのとりで」裁判や、2024年に同じく最高裁において歴史的な勝訴判決を勝ち取った優生保護法をめぐる裁判、職親からの長年の虐待をめぐる裁判などにおいては、現状を変えなければならないと勇気を持って立ち上がった原告たち、さらにはそれを支援する人々の輪が大きく広がっりました。学問の自由を脅かす日本学術会議法の改正に関しても多くの人々が反対の声を挙げました。実践面においても、被災地域における障害のある人を取り残さない復興や、高齢化、子育て、触法など、多様なニーズに応える実践力も集団的に高めてきました。

いくつもの節目を迎える今年、改めて、私たちの日常の暮らしの中にある願いや困りごとを共有しながら、誰もが安心して暮らしていける共同的な関係を私たちの手に取り戻し、それを支える公共の復権を目指すための「社会」福祉のあり方について皆で考えていきましょう。

Ⅰ 乳幼児期をめぐる情勢と課題

(1)療育の質は「子どもの最善の利益」を軸に

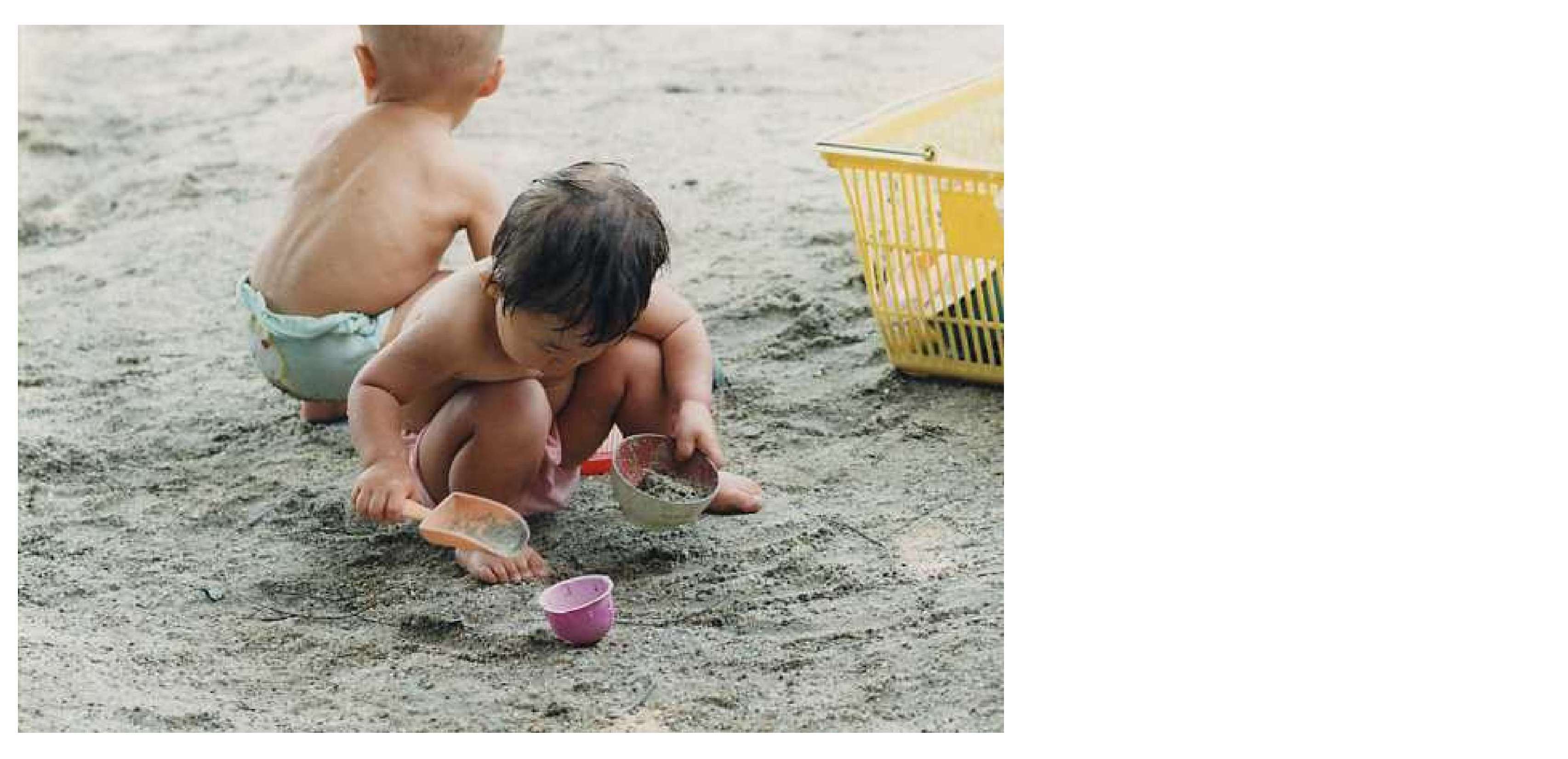

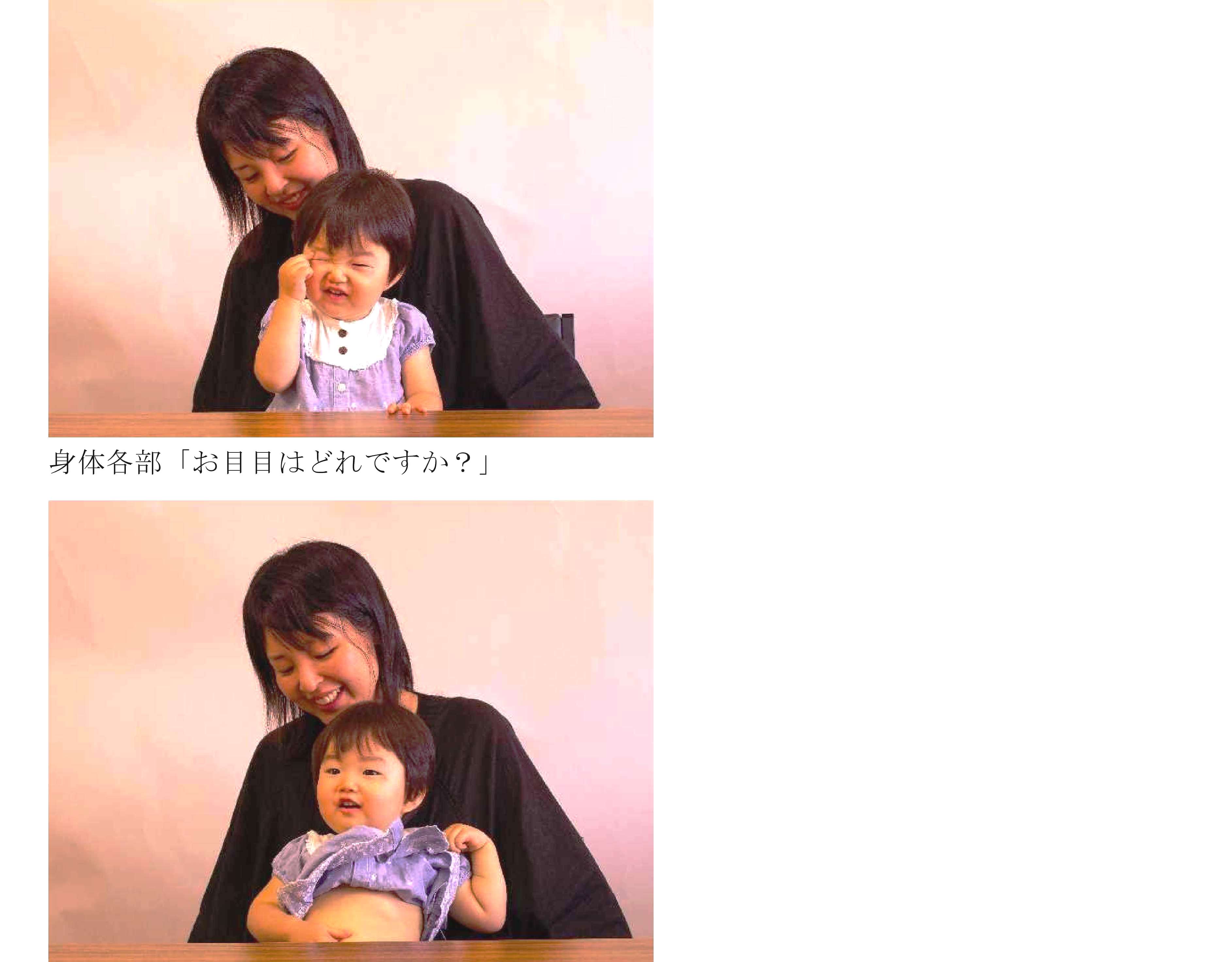

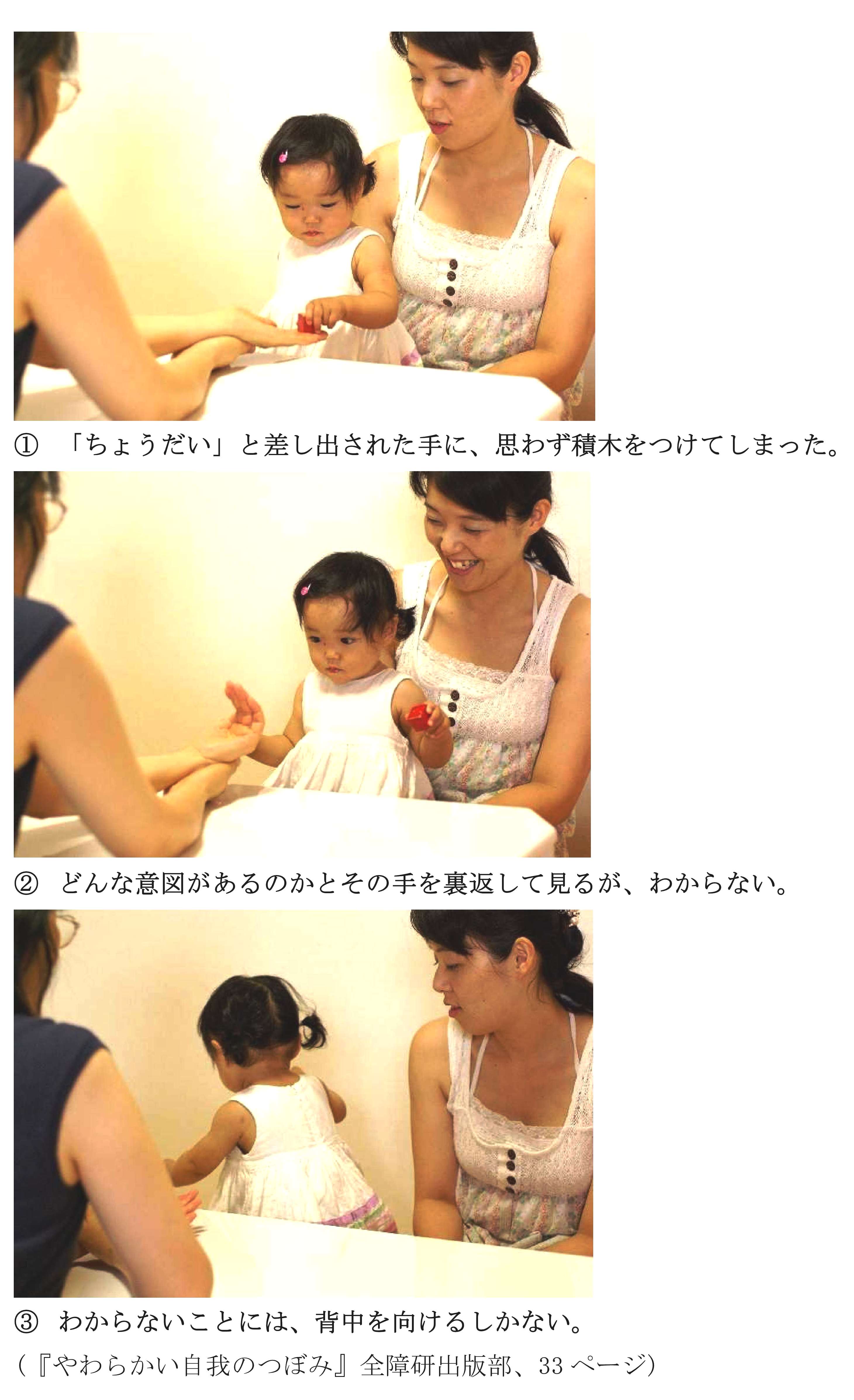

「やってみたいなぁ」「今日は何をするのかな」。子どもたちは、生活や遊びのなかで世界への期待をふくらませます。大人や友達と活動を積み重ね、「あんなふうになりたいな」とあこがれ、自らをゆたかにしていきます。からだを思いっきり動かし、楽しさやもどかしさなどの感情に満たされた遊びが、安心できる生活と切り離されずにあることが大切です。

そう考えた時、現在こども家庭庁を中心にすすめられている保育や障害児支援について、子どもの最善の利益をないがしろにしていないか、注意深く検討する必要があります。

例えば、「乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)」です。4月から、市町村を実施主体にしてはじまったこの制度では、日によって預けられる場所が異なることも想定されますが、それでは子どもが大人と安心した関係を築くことはできません。「昨日の続きで遊びたい」とねがっても、生活と遊びの連続性がありません。医療的ケア児を含め障害のある子どもも利用できることになっていますが、そのために必要な条件整備は保障されていません。

2024年には児童発達支援ガイドラインが改訂されました。このガイドラインの普及により、大人が求める能力が身につくように子どもの行動を変えることが発達支援の目標とされ、発達の基盤となる生活から切り離されたところで支援が行われることや、一人ひとりに即して吟味されるべき支援が画一化されることが危惧されます。

止まらない物価の高騰と広がる困窮は、子どもたちがゆたかに育つ生活基盤を脅かしています。くらしを維持するための就労によって親子通園療育に通いたくても通えず、保育所に通いながら短時間でも児童発達支援を利用したり、療育時間の延長を希望する保護者の実態があります。療育に通うことと安定した生活を築くことを両立させるための就労条件などが社会的に保障されなくてはいけません。また、地域の保育園・幼稚園に通う場合でも、保護者が子どものねがいをつかみ、安心して子育てができるための支援のあり方も問われています。発達を保障するべき療育が、営利主義のもとで、子どものねがいに目を向けず、発達を侵害するものになっていないでしょうか。多様な療育のあり方や延長療育など、地域の実情に合わせて考えていくべき課題はたくさんあります。2025年2月に開催された発達保障をめざす保育実践・療育実践交流集会(NPO法人発達保障研究センター)では、子どもたちの発達を保障し、保護者が安心して子育てに向かえるような保育・療育実践について学び合いました。参加者からも、時間をかけて保護者と共同して子どものねがいを知っていくことが大事、という感想が寄せられました。子どもの最善の利益を軸にして保護者とともにつくりあげる療育のあり方について語り合い、自分たちの言葉で「子どもの発達を保障する療育」を訴えていきたいと思います。

(2)ねがいに応える制度を

療育の制度上の基盤である児童発達支援は、日額報酬制、利用契約制度、応益負担の枠組みのもとで、保護者の利用料負担や不安定な財務状況の中で運営されています。こども家庭庁は、制度の持続性と他の制度との平等性を論拠として、この制度の妥当性を譲りません。教育分野では、一部負担は残しているものの、多子世帯の大学や専門学校などの授業料が無償となりました。2019年からの幼児教育無償化を受け、療育も3~5歳児の利用料は無料になっています。しかし、子どもの育てづらさや障害で保護者の気持ちが揺れやすい0歳から2歳児期の療育では利用料負担があります。療育は子どもの命と発達を保障するものであり、早期からの公的な保障が必要です。住民のねがいに応え、自助努力で療育の利用料を無償化している自治体もありますが、費用がかかるので療育を利用しないというケースも実際にあります。また、事業所と契約していても、保護者の精神面や生活の状況によって子どもが継続して療育に通うことが難しいケースもあります。家庭への支援が必要なのですが、電話をするとお金がかかる、家庭訪問をするとお金がかかる、といったように、今の制度の枠組みは、ほんとうに支援を求めている人への支援を阻害する仕組みです。

子どもたちのねがいに応える療育と、子育てのなやみを一緒に分かち合って歩んでいく支援が必要です。保護者の収入や生活状況、子どもの年齢や障害の程度によって必要な支援が受けられないことがあってはいけません。平等性の観点からも療育は無償であるべきなのです。自己責任論や市場原理に気づかぬうちに支配され、見えづらくなっている課題を、他の児童との平等(障害者権利条約第7条1項)の視点で浮き彫りにしてく必要があります。

(3)みんなで展望を語り合おう

2023年度から実施自治体への国庫補助がはじまった5歳児健診は、今年度には実施率を引き上げるために補助金が大幅に引き上げられました。目的は、発達障害の発見や不登校への早期からの対応と言われており、各自治体でも実施の方向で検討されています。しかし、私たちが大切にしてきた乳幼児健診は、問題を発見して終わりなのではなく、母子保健システムの一環として、地域の身近な存在として、早期から一緒に子育てを支える保健師の活動などと結びついて発展してきました。それぞれの地域の出生数や地域資源にあわせて子育てを応援するシステムを構築してきたのです。ライフステージの最初の時期に、発達を保障する公的な仕組みは、その後の教育、福祉の分野でのゆたかな自立につながっていきます。5歳児健診や療育など、国の仕組みを画一的に地域に適用するのではなく、研究運動や要求運動を通して地域の状況を捉え、現代的なニーズ、既存のシステムの課題を見出し、住民の要求にかなうシステムとして再構築していく必要があります。各地域で、分野や職種を越えてつながり、地域の現状、課題を語り合う集まりがもたれています。地域ごとに条件は異なっていても、共通する根本的な問題と展望を見出すことも必要です。そのために、地域をこえて状況や課題、思いを出し合うことで、問題の根っこを捉えていくことが求められています。

Ⅱ 学齢期をめぐる情勢と課題

(1)子どもの発達を長い目で確かめ合う

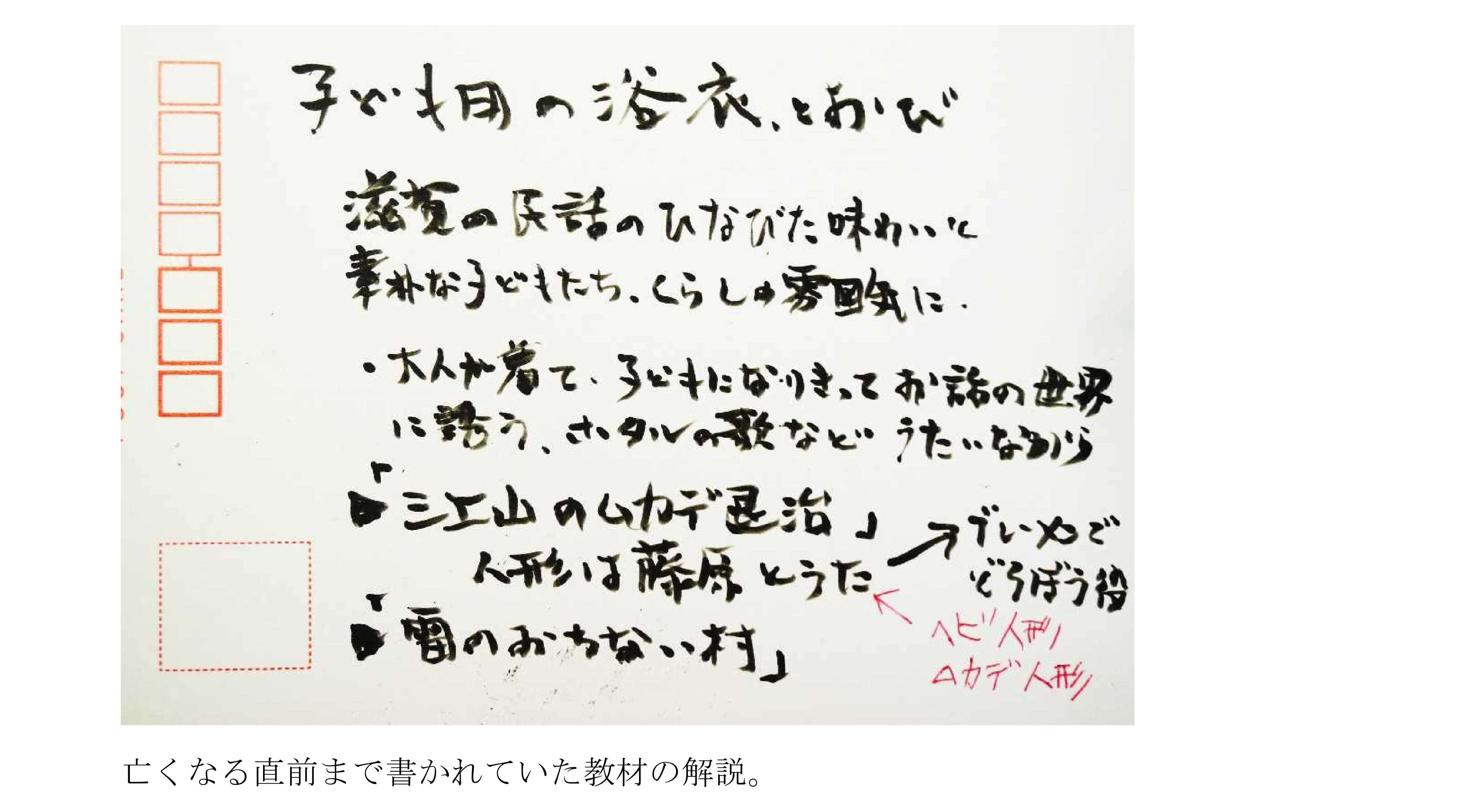

特別支援学校の教師、下田有輝さんは、子どもたちに「自分たちで考えたり、悩んだり、選んだりしながら、一人ではできなくても、仲間と力を合わせればねがいは実現するという手応えや感動を、人間らしい営みの中で保障していくことが私たちの専門性だ」と語っています(『障害者問題研究』第53巻1号、2025年)。教師の専門性は日々子どもたちと過ごしながらその思いやねがいをつかみ、教材を吟味し、授業を通してそのねがいを子どもたちと共に実現していくところにあります。専門性を磨いていくためには、子どものねがいや育ちについて、教師の仕事の価値について、自分の言葉で語り、綴りながら、試行錯誤することが必要です。

しかし、学習指導要領による教育課程の押し付けや「スタンダード」は、目の前の子どもから出発する教育を大きく制約します。教育のICT化、「個別最適化」の名の下に教育のマニュアル化と画一化が広がっています。私たちは、学校現場の苦境や理不尽さを訴える教師たち、子どもへの信頼や教育の希望を見失したくないというねがいを受けとめ、すべての子どもが安心して楽しく学ぶことのできる学校づくりのための研究運動を進めていきたいと思います。

特別支援教育にも観点別評価が導入され、子どもの発達を細かく切り刻むような評価が浸透しています。目の前の子どもの行動をなんとかしたいという思いから、行動変容を謳う指導技法が頼りに見えることもあるかもしれません。しかし、教師が子どもたちの行動の背後にある苦しみや悲しみを聴きとり、内面に潜むねがいをつかむためには、じっくりと時間をかけて、子どもたちが安心できる関係を結ぶことが欠かせません。

教育の内容を縛るような官製研究に追われて、子どもの姿や授業の様子を振り返る余裕も奪われ、授業準備にすら時間をかけられないという苦悩も深まっています。『みんなのねがい』の2025年5月号の特集では、こうした厳しい現状にあっても、同僚とともに悩みながら、子どもたちの心を揺さぶるような授業づくりに取り組んでいる実践が紹介されています。

全国大会に持ち寄られるレポートには、子どもたちのねがい、教師のねがい、保護者のねがいがより合わさりながら、子どもが育ちゆく姿が豊かに綴られています。教師が自分のねがいを語り、思いを分かち合うことが難しくなっているからこそ、実践や子どもの発達の事実を語る言葉を吟味しながら、教育の喜びや希望を見出せるような議論をしていきましょう。「ライフステージを貫く実践と課題」の分科会も全国大会の醍醐味です。子どもも教師も短期間のうちに目に見える成果が求められがちな今、ライフステージを貫く長い目で子どもの発達を確かめ合う視点を大切にして、学校教育の役割や課題を深めましょう。

(2)一人ひとりに合った場の整備と教育の質

文科省の「インクルーシブな学校運営モデル事業」のもとで、いくつかの自治体ではインクルーシブ教育に関する事業が取り組まれ、身近な地域や同じ学校で共に学ぶことが強調されています。本来、共に学ぶことの追求と、障害のある子ども一人ひとりに合った教育の場の充実は矛盾するものではありません。子どもたち一人ひとりの固有のニーズが大切され、安心して学ぶことのできる集団や環境のなかで発達が最大限に保障されることが、社会に参加していく土台となります。インクルーシブな教育や社会を実現していくうえでも、特別支援学校や特別支援学級の条件整備は欠かせません。しかし、特別支援学校の設置基準は既設校には適用されないため、特別支援学校の過大・過密化は解消されていません。新設予定の学校ですら、すでに設置基準を満たしていなかったり、校舎の高層化が計画されている地域もあります。引き続き、設置基準の内容と運用の改善に向けた運動が求められます。また、2022年に出された「特別支援学級及び通級による指導の適切な運用について」(文部科学省通知2022年4月27日)が、特別支援学級の在籍や開設の状況、教育機能に及ぼす影響も長期的に検証していく必要があります。

今通常国会で成立した「給特法改定」では「教職調整額」の増額が示される一方、特別支援学校、特別支援学級、通級指導教室担当の教員に支給されてきた「給料の調整額」を半減させる決定が強行されました。文科省は、通常学級にも障害のある子どもや支援が必要な子どもが多数在籍し、学校全体で特別支援教育を進める体制となっていることから、特定の教職員のみに調整額を支給するのは不均衡と説明しています。一方、特別支援学校では担任以外の複数の教職員が子どもの指導や支援に関わっていることを理由に、特別支援学校と特別支援学級の担任に「学級担任手当」加算を支給しないとし、さらに「主務教諭」を新設、そこに特別支援教育コーディネーターを位置づけました。今回の「給特法改定」はそもそも教師の仕事にゆとりをもたらすものではなく、それに加えて、障害児教育の専門性を否定し、どの子も安心して学べるインクルーシブな学校づくりへの共同の努力を阻むものです。

私たちは、通常の学校教育全体の改革として、インクルーシブな学校づくりを進めるなかでこそ、すべての子どもの教育権保障が展望できることを確認してきました。日々子どもに関わる教職員には教育の内容を決定する裁量が保障されるべきであり、そのためには、同僚性のもとで専門性を発揮することができる労働環境が欠かせません。権利としての障害児教育の歴史は、差別的な特殊教育を乗り越えて、障害のある子どもたちに憲法や教育基本法が謳う権利としての教育をひとしく保障するために、障害があるがゆえの困難や固有なニーズに応えることと、どの子にも必要とされる教育を手渡すことの統一をめざしてきました。通常学校・学級を含めて教師としての誇りある仕事とそれを保障する労働条件を追求していくなかで、障害のある子どもの教育に固有な専門性を深めていきましょう。

インクルーシブ教育の実現には、教員配置などの条件整備と子どもの実態に即した柔軟な教育課程の運用が不可欠です。日々子どもと向き合っている教師たちには、自律的で自由な議論、研究・研修の機会が保障されなければなりません。「こんな教師になりたい」「こんな授業をしたい」と憧れや希望を持ちながら、教師として成長することのできる教職員集団づくりや学校づくりを進めていきましょう。

(3)安心して過ごせる放課後や地域の生活をつくる

インクルーシブ教育の実現には、学校だけではなく、学校外の地域の隅々にまで、子どもが安心して過ごせる環境をつくることが必要です。放課後の生活を支える放課後等デイサービスでは、不安定な財政・運営体制のもと、厚生労働省の放課後等デイサービスガイドラインに対応した「支援」を行わざるを得ない場合も多く、学校、家庭とは異なる「第三の場」としての時間や空間は狭められがちです。この間、放課後等デイサービスでの虐待が多く報じられていますが、その背景には、子どもたちの楽しく安心できる生活を支えるには不十分な職員配置基準があります。指導員は、子どもの様子や実践を振り返りながら活動を展開する余裕を奪われています。

厚生労働省は放課後等デイサービスガイドラインによって現場に支援の質を高めると言いますが、実践の困難の背景には利用契約制度と日額報酬制があり、乏しい条件を改善せずに、ガイドラインの具体化だけが一方的に求められれば、実践現場はますます疲弊します。利用契約を結んで個人のニーズを満たすという「商品化」の発想ではなく、すべての子どもに豊かな放課後生活を保障する公的責任を認め、それに見合う制度と条件整備を行うことこそが求められます。

子どもがどのような学校生活を送っているのか、放課後・休日はどのように過ごしているのか、学校でも事業所でも互いの様子が見えにくくなっています。日々の生活や仕事に追われて保護者もお互いの悩みを聴き合う機会が減り、孤立する保護者も少なくありません。コロナ禍以降、学級懇談会を開催しなくなった学校もあります。子どもの生活が見えにくくなるということは、保護者の不安や悩みが見えにくくなるということでもあります。こうして子どもの姿や保護者の苦悩を共有しにくいことが、保護者の自己責任意識をいっそう助長し、保護者が学校や事業所に安心や信頼を寄せにくくさせているのではないでしょうか。

学校や事業所が地域のさまざまな資源や機関とも手をつなぎ、障害のある子どもの育ちを関係する人たちみんなで支える仕組みを整えながら、障害のある子どもを育てる保護者や家族が排除されず、安心して暮らせる地域をつるために何が求められているのか、これを明らかにする研究運動を進めましょう。

Ⅲ 成人期の情勢と課題

(1)家族依存の限界と暮らしの場の整備

2024年7月、千葉県長生村で、父親が重度の障害のある息子を殺害するという痛ましい事件が発生しました。両親は自宅での介護に限界を感じ、長期入所を希望していたものの施設が見つからず、ショートステイを利用しながら自宅での介護を続けていたと報じられています。いわゆる「老障介護」の状況でした。命が絶たれるという決して許されない事件ではありますが、その背景には、重度障害のある人が安心して暮らせる場の整備が進まず、家族のケアに過度に依存している現実があります。加えて、入所施設のあり方など、当事者や家族、現場の職員の声を十分に踏まえない政策決定がなされてきたという構造的な問題もあります。

佛教大学の田中智子研究室とNHKが共同して2024年に全国の自治体を対象に行った調査によれば、入所施設の利用を希望しながらも空きがなく、待機状態にある人が少なくとも約2万人にのぼることが明らかになりました。待機者の7割以上は知的障害者であり、特に重度の障害者が暮らせる住まいが全国的に不足している実態が浮き彫りになりました。また、調査では自治体ごとに待機者の実態把握の方法が異なり、回答のあった自治体のうち3割は、待機者数そのものを把握していないことも分かりました。全国障害児者の暮らしの場を考える会の事務局長である九内康夫さんは「暮らし方に対する概念や希望する暮らしの形は、人それぞれで違うからこそ、多様で選択できる暮らしの場の整備が必要です」と指摘しています(『みんなのねがい』4月号。連載「暮らしの場は今」)。

公的責任が縮小されるなかで、まずは待機者の実態を正確に把握する仕組みづくりが求められます。その上で、実態に即した暮らしの場の整備が不可欠です。

(2)報酬改定の影響と制度の20年を問う

2024年4月の報酬改定の影響に関する、きょうされんの調査結果が報告されました。この調査では、生活介護では7割以上の事業所が、共同生活援助(グループホーム)では9割近くの事業所が、基本報酬の減算対象となったことが明らかになっています。生活介護に導入された「時間刻み報酬」や、取得可能な加算の少なさが背景にあると指摘されています。

障害福祉の現場では、働き手の不足が深刻化しています。処遇改善加算による賃金改善も言われますが、事業所の加算取得状況により賃金格差が生じています。求められるのは加算による調整ではなく、基本報酬そのものの底上げです。深刻な働き手不足は、実践や運動の継承にとっても大きな課題です。実践や運営を長年担ってきた人たちから新たな人たちへバトンを渡していくための方法をの職場や、運動のつながりの中で共有するとともに、そのつながりを生かして、国に対して働き手の確保に向けた抜本的な対策を求めていく必要があります。

2025年は、障害者自立支援法違憲訴訟の基本合意から15周年の節目の年にあたります。同法は、利用契約制度への移行、三障害のサービス一元化、利用者負担の導入など、障害福祉制度を大きく転換した法律でした。その後、応益負担を焦点として違憲訴訟が提起され、国との和解にあたり、基本合意文書が結ばれました。しかし、新たに制定された障害者総合支援法でも、公的責任の縮小や市場原理の導入は依然として続いています。その結果、グループホーム「恵」での過大徴収や虐待の問題に象徴されるように制度の矛盾が各地で顕在化しています。障害者自立支援法違憲訴訟では、「トイレに行くのにも金がかかるのか」という当事者の声が、運動の大きな指針となりました。同法の成立から20年を迎える今、改めて当事者の「ねがい」を軸に、障害のある人の権利保障は国の責任であることを、社会として再確認していく必要があります。

(3)障害のない人と平等に社会参加できる社会を

2014年に日本が批准した障害者権利条約は、障害のある人が他の人と平等に社会に参加し、尊厳をもって生きる権利を保障しています。障害者差別解消法が2024年に改正され、企業などの民間事業者による障害のある人への合理的配慮が義務化されてから1年が経過しました。しかし、現状では、障害のある人の声を十分に反映しない、一方的な対応となっているケースも見られます。

毎日新聞が2025年に連載している「これってわがままですか?障害者差別を考える」では、駅や飲食店などでICT化による無人化が進み、障害のある人たちにとって利用しづらい場面が増えている実態が報告されています。障害のある人のために環境を整えるのではなく、すべての人が暮らしやすい社会を実現するために、生じる課題の解消に取り組んでいくことが重要です。

2024年7月には優生保護法について、立法時点で違憲だったとする画期的な判決が出されました。障害のある人が子どもを産み育てる権利を奪われてきた事実が改めて問われる中で、「障害のある人のケアする権利」に注目が集まっています。『みんなのねがい』2024年11月号では「恋愛・結婚・子育て」が特集され、2025年2月に発刊された『障害者問題研究』では「障害のある人のケアする権利」がテーマとなりました。障害のある人が子どもを育てたり、親の介護を担ったりする際に、ヘルパー制度やグループホームなどを活用できるよう、制度的な裏付けを明確にし、全国どこでもその権利が保障される仕組みづくりが必要です。

Ⅳ 研究運動の課題

(1)多彩な活動を発展させよう

私たちの研究運動は、身近なところでの語り合いを大切にしてきました。地域に、職場にサークル活動をつくり、『みんなのねがい』の読者会をつくってきました。こうした活動の意義は、今も変わりません。

各支部の学習会や、各地方でのブロック集会なども、みんなで顔を合わせて学ぶことのできる場です。それぞれの支部・ブロックが、工夫して企画しています。

春には、発達保障研究集会をもち、私たちの目の前にある課題を考えています。また、今年の7月には、関西で「みんなのねがいセミナー」を開催しました。

オンラインによる学習活動も、コロナ禍の下にあった2020年以降、活発に展開しています。年2回の「教育と保育のための発達診断セミナー」は、全国の人々の学習要求に応える内容であり、仲間が広がる機会にもなっています。「発達保障をめざす保育実践・療育実践交流集会」も、多くの人の参加を得ています。また、研究推進委員会による「オンラインゼミ」も、さまざまな実践について考え合えるものです。

そして、夏の全国大会は、私たちの研究運動にとって特に重要なものです。今回の広島大会を充実したものにして、来年の滋賀大会につなげていきましょう。

オンラインの利点を活かすとともに、実際に会って話し合うことを大切にしながら、発達保障のための研究運動を進めていきましょう。

(2)一人ひとりのねがいから出発しよう

私たちの研究運動が大切にしてきたのは、一人ひとりの「ねがい」です。「このことに困っている」「こういうものが地域にほしい」「職場で納得のいかないことがある」「あんな実践をしてみたい」。こうした一つひとつのねがいが、研究運動の出発点です。

私たちの研究運動は、完成された理論を学ぶことではありません。十分に整理された情報を吸収することでもありません。それぞれの人が自分の仕事や生活、自分の思いを語ることに、小さくない意義があります。一人ひとりが研究運動の主体であり、誰もが研究運動の担い手です。

身のまわりの実態を出し合いましょう。考えていることを話し合いましょう。取り組んできたことを伝え合いましょう。

全国大会の分科会は、参加者が持ち寄るレポートが研究の土台です。実態を記し、ねがいを書きとめ、実践をつづることが、私たちの研究運動の力になります。仲間と協力してレポートをまとめることも、大切にしたい取り組みです。レポートをもとに語り合い、考え合うことが、障害者の権利保障・発達保障に結びつきます。

(3)教育や社会福祉のあり方を考えよう

権利保障・発達保障に向けて、教育や社会福祉のあるべき姿を問い続けていきましょう。

長年にわたり、国や地方自治体の責任を曖昧にする制度改変が重ねられてきました。学校教育の領域をみても、社会教育・生涯学習の領域をみても、条件整備は不十分です。福祉領域では、事業の多くが民間任せにされており、民間事業者と「利用者」が契約を結ぶかたちが広がっています。「サービス」という言葉が行き交い、営利企業の参入が目立つ分野もあります。

同時に、現場の実践が制度的なものに縛られてもいます。学校教育に関しては、学習指導要領に従うべきことが強調され、特定の指導方法・支援技法が教室にもちこまれるような状況もみられます。福祉領域では、事業所への「報酬」をめぐる仕組みが現場に葛藤をもたらしています。

長い時間をかけて政策によって押し付けられてきた現状は、批判的に問い直されるべきものです。現在とは異なる教育や社会福祉のかたちがあった歴史も振り返りながら、教育や社会福祉の今後のあり方を描いていきましょう。

教育や社会福祉の仕事の核心を確認することも重要です。制度の変遷に振り回されることなく、仕事のなかでめざすべきものを確かめながら、求められる専門性の内実を考えていきましょう。

(4)平和を追求しよう

社会の問題に向き合っていくことも大切です。

障害者・患者9条の会の「リレートーク」において、脳性まひのある池田光さん(全障研廿日市サークル)は、「障害者は平和な世でしか生きられない」「戦争はイヤです」「戦車もミサイルも要りません」と語っています。

現在の世界において、戦争・武力行使に抗い、平和を追求することは、極めて重要な課題です。障害者の権利保障・発達保障は、平和な社会のなかでこそ十全に実現していくことができます。

戦争は、障害者の生命と生活を脅かし、たくさんの人に新たな障害をもたらします。障害者の権利保障・発達保障と戦争とが相反するものであることを、歴史の事実をふまえて繰り返し語り、次の世代に伝えていかなければなりません。

50年前に終結したベトナム戦争では、米軍が使用した「枯葉剤」によって、甚大な被害がもたらされました。PFAS(有機フッ素化合物)による汚染の問題にもみられるように、軍事活動は環境の汚染につながり、私たちの生命と健康を脅かします。軍隊が排出する大量の温室効果ガスは、気候危機をいっそう深刻なものにし、私たちの安全を奪っていきます。

戦争も軍隊もない平和な社会をめざすこと、障害者の権利保障・発達保障を追求することは、深く結びついています。「戦争と障害者」の歴史を学び、今の世界の動向をつかみながら、戦争を許さない世論、軍拡を認めない世論、核兵器の廃絶を求める世論をつくっていきましょう。

日本には、戦争放棄と戦力不保持を明記した憲法があります。憲法9条を守り、憲法9条の価値を確かめていきましょう。

(5)仲間を広げ、学び合おう

研究運動を進めることで、仲間が広がります。仲間が広がれば、研究運動はさらに豊かなものになります。

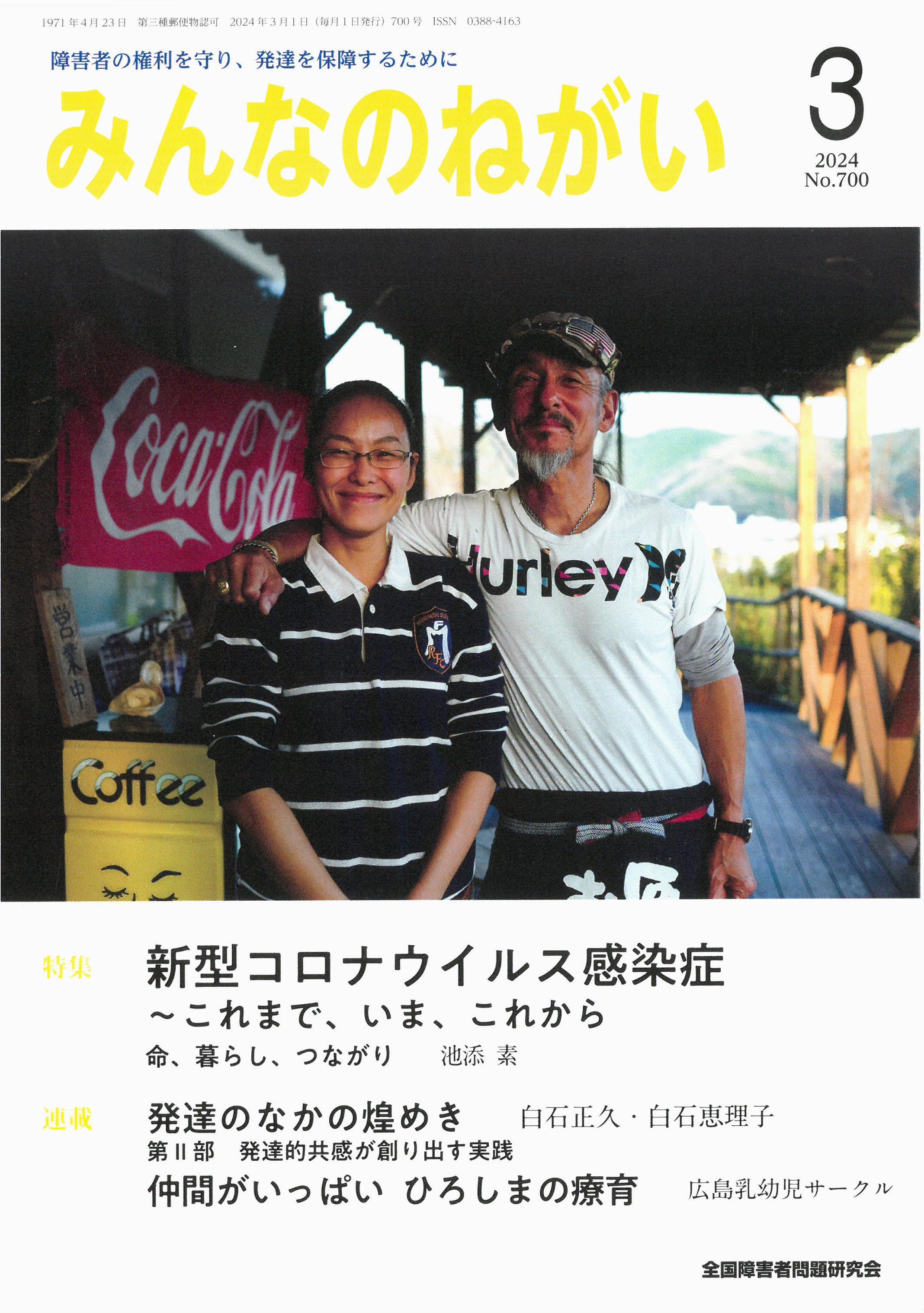

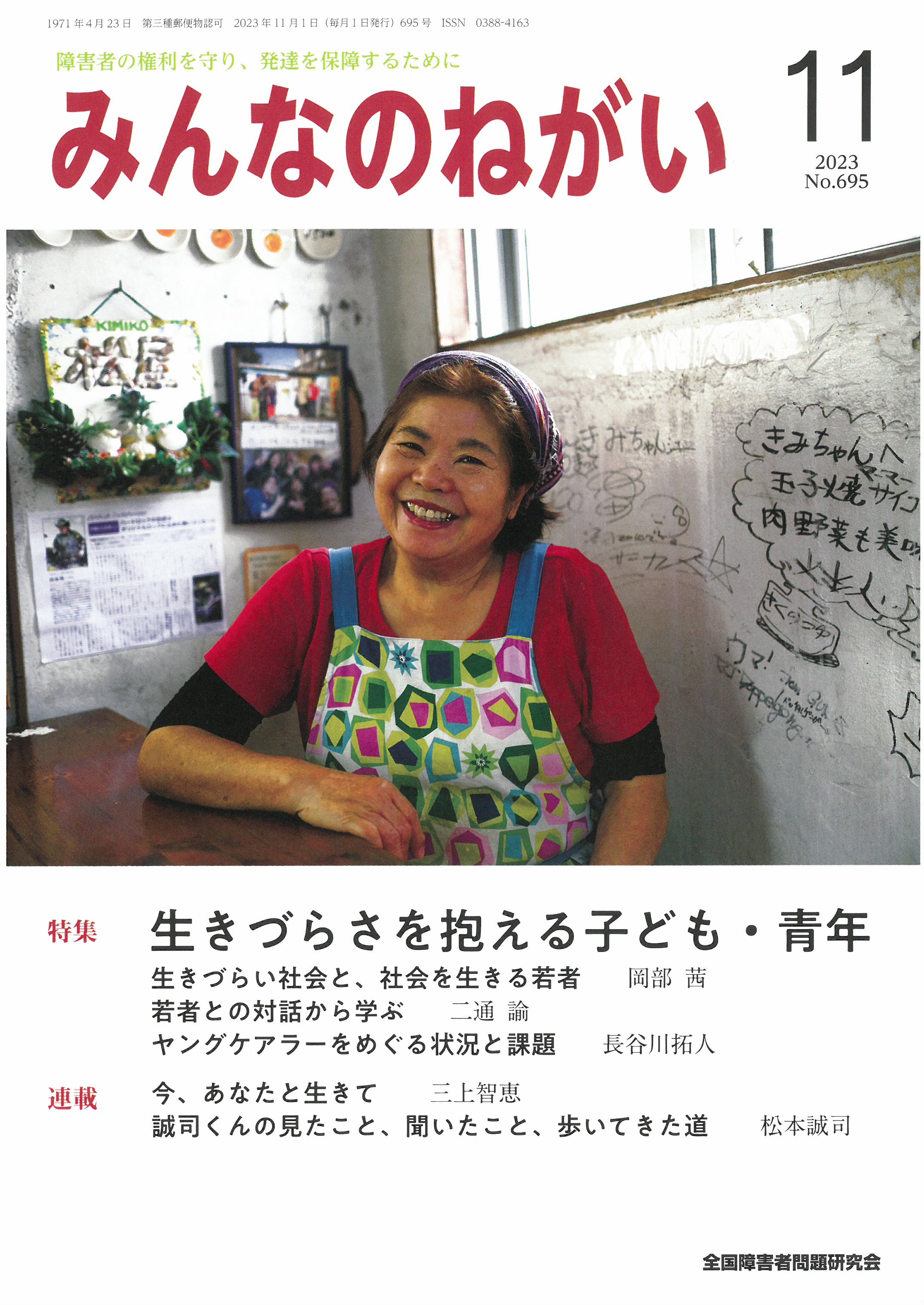

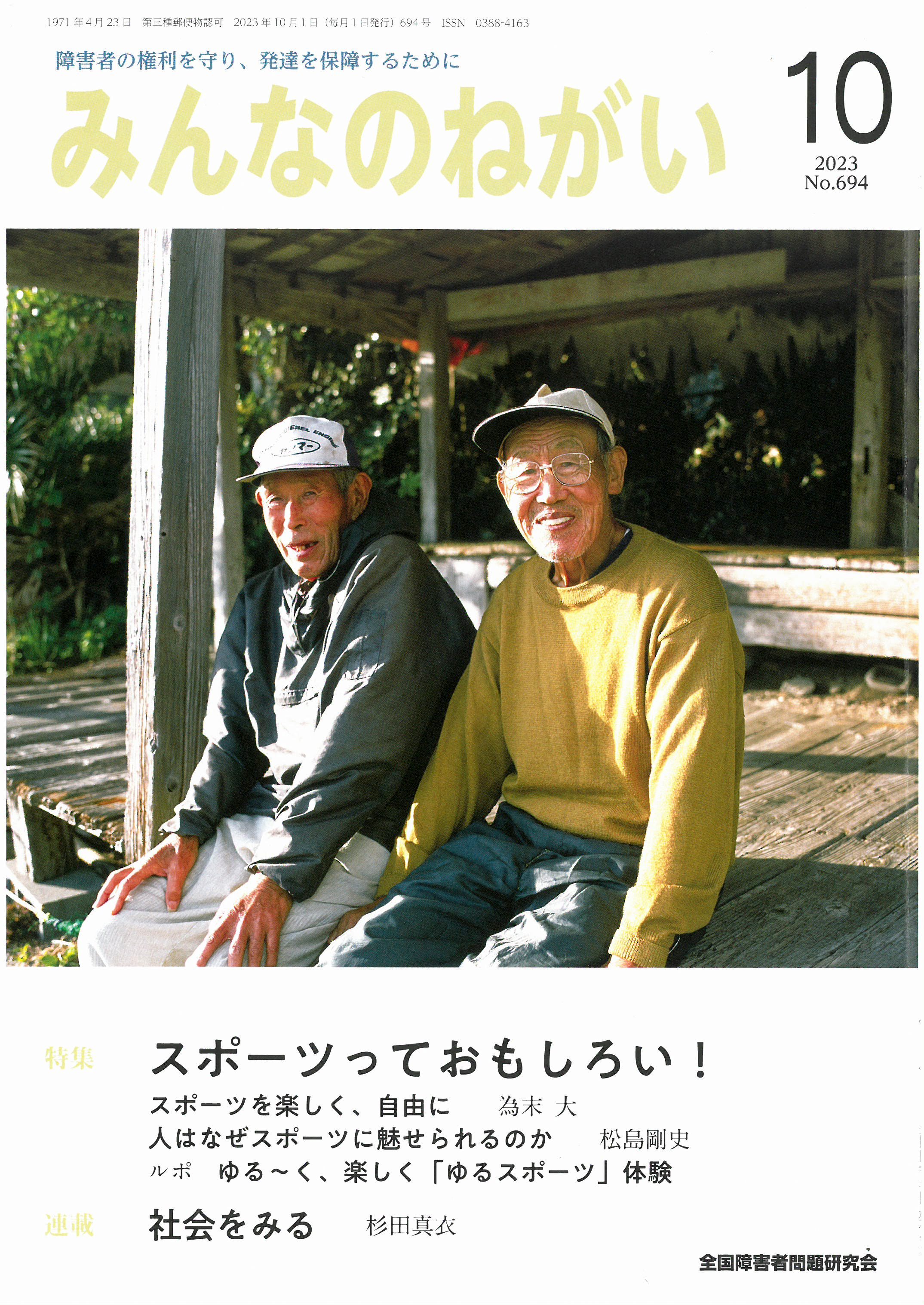

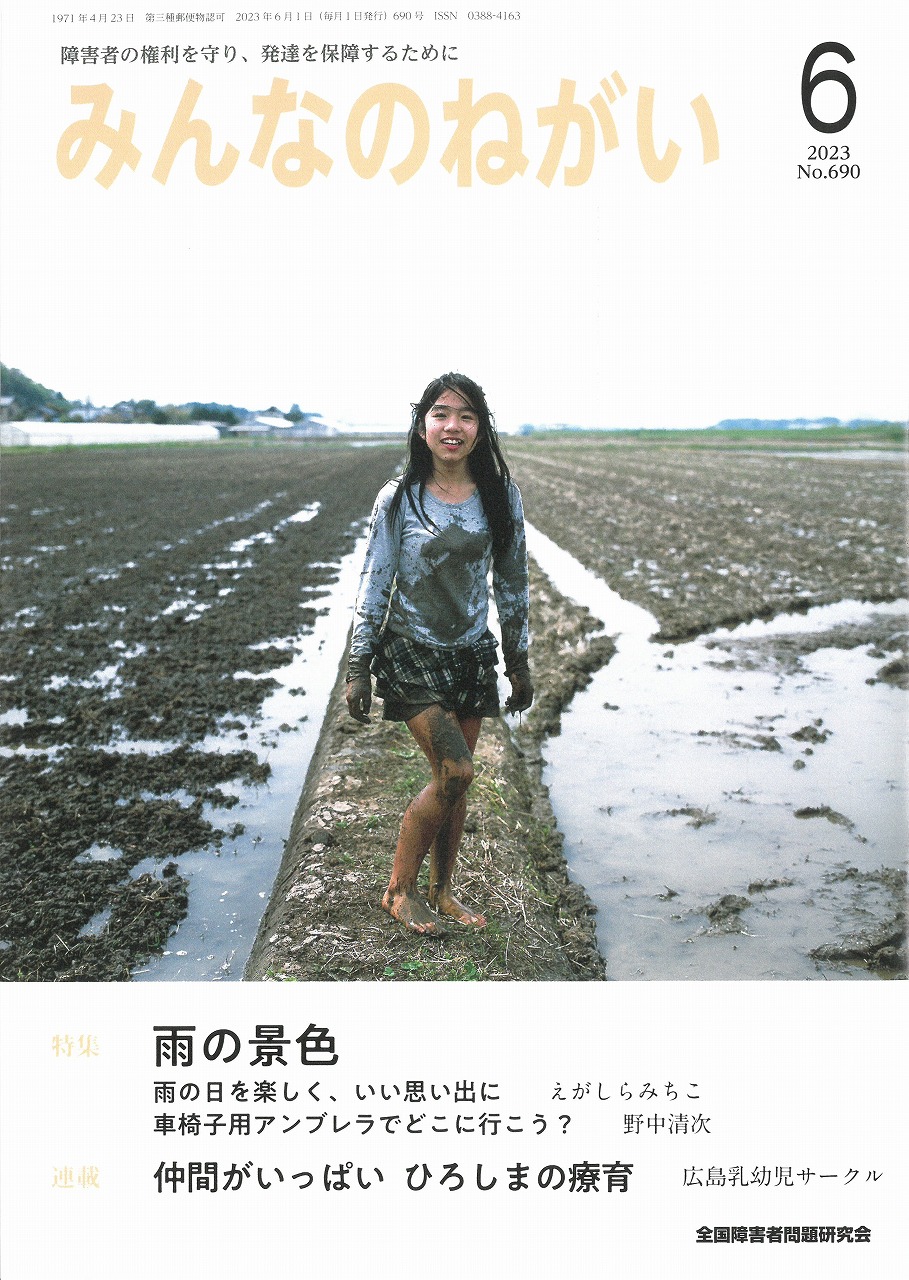

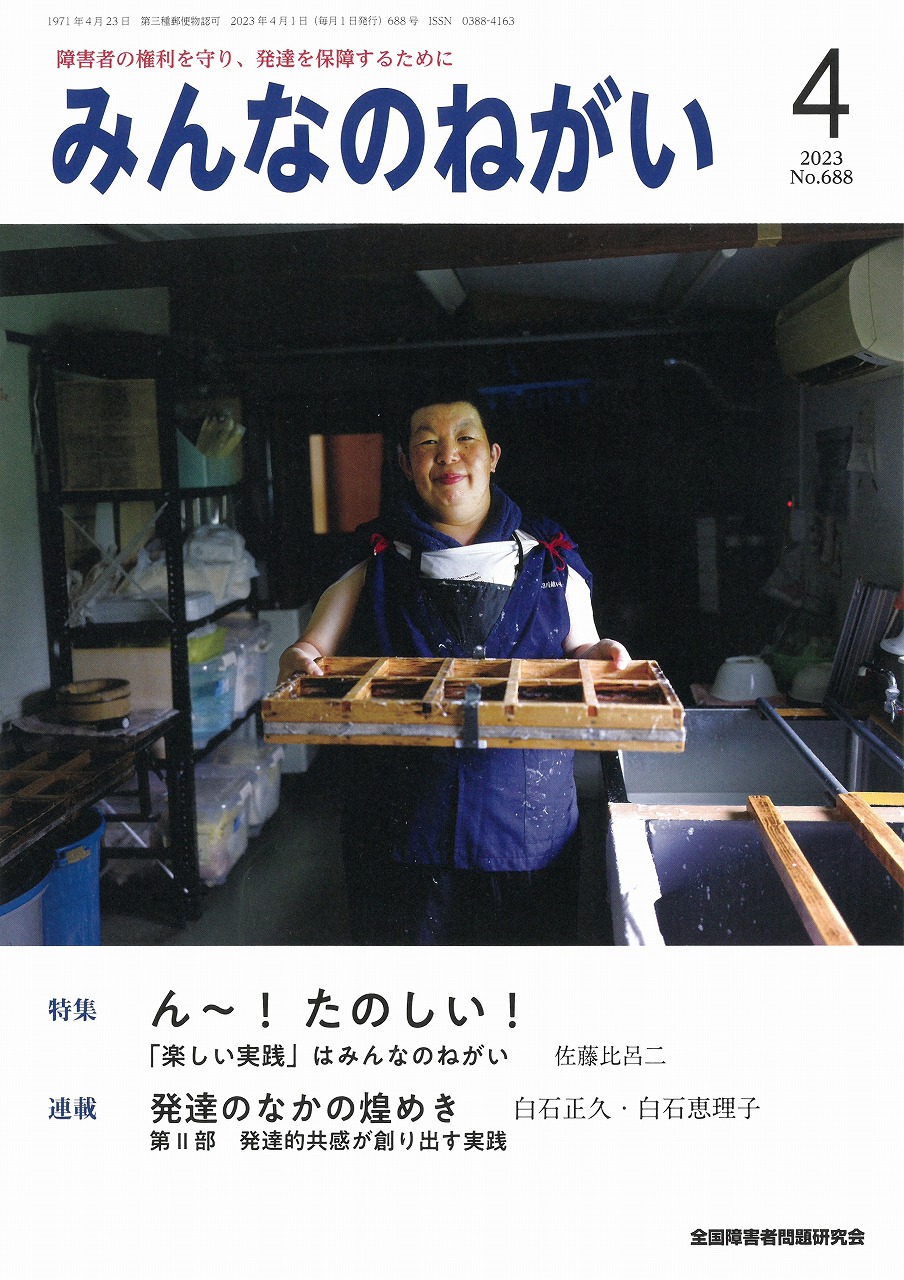

私たちの研究運動の軸になるのは、月刊誌『みんなのねがい』です。誌面には、障害者や家族、さまざまな領域の実践者が登場します。小さな子どもの話題から、高齢期の人をめぐる話題まで、幅広い内容になっています。『みんなのねがい』を読み、誰かと話をすることで、『みんなのねがい』の輪が広がります。

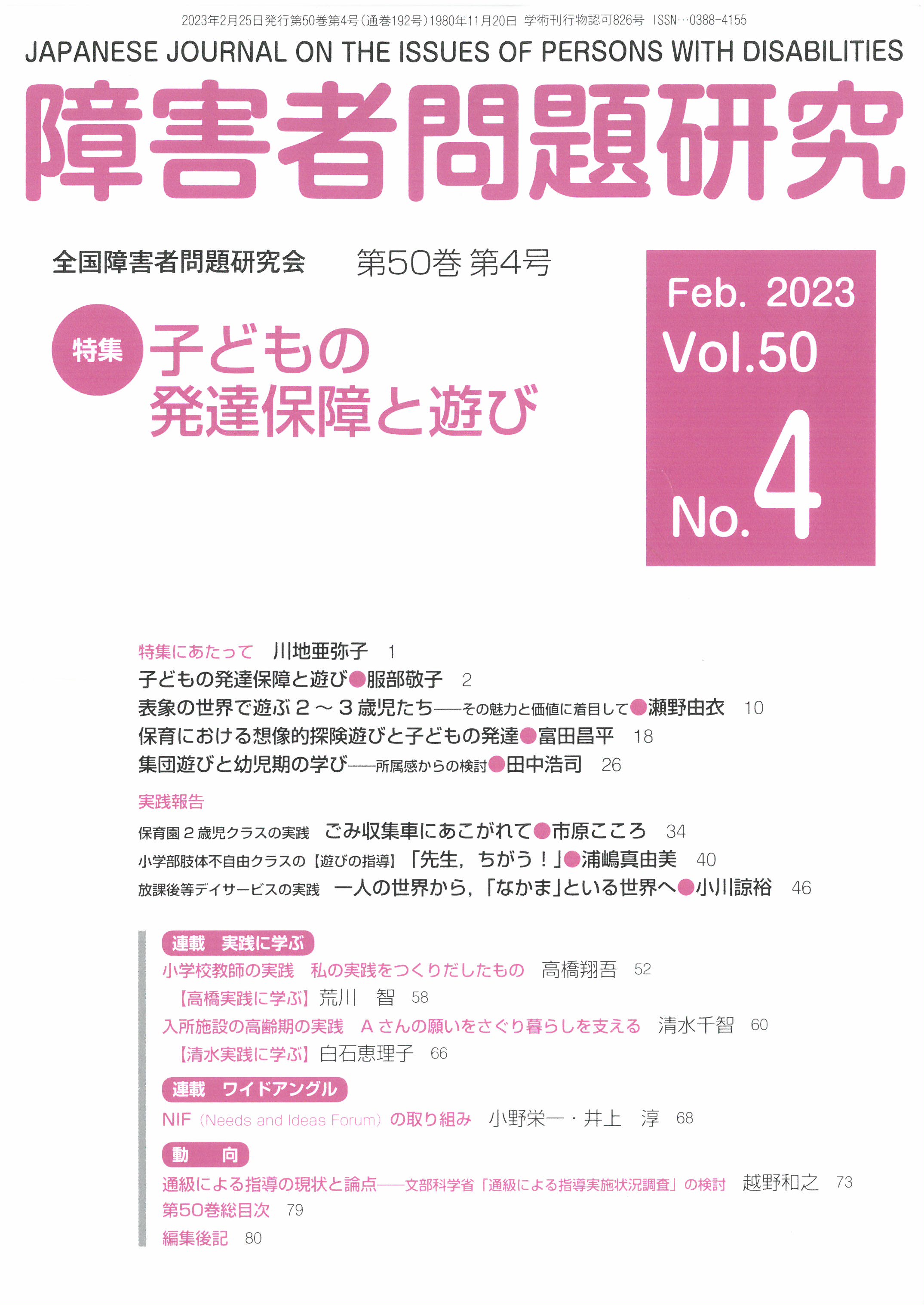

季刊誌『障害者問題研究』も、私たちの研究運動に欠かせないものです。理論的な探究を進めるとともに、実態や動向をまとめ、実践を報告しています。各号の特集を読むと、そのテーマをめぐる全体状況に迫ることができます。オンラインで開催されている「『障害者問題研究』を読む会」に参加すれば、さらに理解が深まり、人どうしのつながりも生まれます。

身近なところで読者会を開き、人と出会い、みんなで語り合うことは、魅力的な取り組みです。日常のなかで、「気になる内容が載ってたね」「ここに書かれていること、どう思う?」と話題にすることも、私たちの研究運動です。

全障研の仲間を広げ、『みんなのねがい』や『障害者問題研究』の輪を大きくしながら、私たちの研究運動を豊かなものにしていきましょう。

*基調報告案へのご意見は、7月30日までに、電子メールなど文書で全国事務局にお寄せください。

電子メール info@nginet.or.jp FAX 03-6265-0194